Вторая жизнь - Страница 52

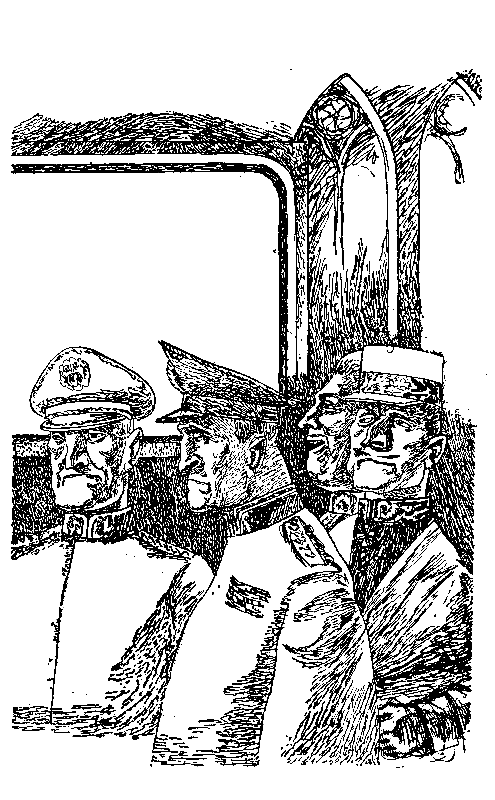

Вошел маршал Фромм, при всех регалиях и с лентой через плечо, знаком высшей награды. Смолк шелест голосов. Фромм прошел вперед, за ним-епископ и Рабелиус. Аббат взошел на трибуну, положил перед собой евангелие. Он меньше всего говорил о Брауне, главной темой проповеди являлись «добрые дела», которые должно свершить святое воинство — защитники католической церкви и цивилизации. Основатель христианства Иисус Христос, богоматерь и апостол Петр — учредитель католической церкви свершили не только то, что могли свершить, но и много «сверхдолжных святых ДРЛ», так говорил Рабелиус. Этот «запас добрых дел» находится в распоряжении римского папы — преемника Петра, наместника Христа на земле. Папа имеет право через своих кардиналов, епископов и аббатов отпускать часть «добрых дел» верующим для искупления грехов и оплаты этих «добрых дел» ревностным служением церкви и подвигами на поле брани с крестом в одной руке и с оружием — в другой. Сейчас аббат Рабелиус по поручению присутствующего тут епископа, который на днях был принят самим папой в Ватикане, отпустил щедрую порцию «добрых дел», — высоко подняв крест, он благословил славное воинство во главе с Фроммом.

Затем говорил сам Фромм. Он отдал должное Брауну, вспоминал его честность, преданность и сообщил, что приказом командования имя капитана Брауна занесено навечно в штат Объединенного штаба, в список лучших, выдающихся борцов за свободный мир. Дальнейшие рассуждения Фромма о чрезвычайной опасности, о грядущих событиях, от которых нельзя отворачиваться, а должно идти смело им навстречу с верой в победу, показали, что главный маршал с большим усердием читал не библию, а речи Адольфа Гитлера. После слов, полных печального сожаления по поводу гибели Брауна, странно прозвучала тирада о жестокости борьбы, которая началась, — в ней не будет пощады не только врагу, но и тем, кто недостаточно тверд в борьбе. «Каждый будет взвешен, и тот, кто окажется легковесным, должен быть устранен», — выкрикнул он хорошо заученную фразу.

Офицеры слушали, вскинув головы и выдвинув подбородки, как будто стояли на смотру, а не на панихиде. Дамы испуганно переглядывались, чувствуя надвигающуюся опасность.

А Фромм, распаляясь, продолжал:

— Мы рождены и созданы для войны, и это должны знать же ны, связавшие с нами свою судьбу, им нужно быть твердыми. Мы выполним свой долг, мы готовы в любую минуту к этому. Вспомните слова: «В этой величайшей войне всех времен мы не можем ждать, пока провидение дарует нам победу…». Мы должны добыть эту победу.

Фромм говорил о неотвратимо надвигающейся грозе. Хотя по его уверениям, гроза эта смертельно ударит только по врагу, а здесь пройдет ласковым весенним дождем, после которого все зазеленеет и зацветет, многим, и особенно женщинам, стало не по себе. И когда главный маршал кончил речь, наступило долгое молчание. Правда, так и положено на панихиде, хотя то, что здесь было, ничуть не походило на панихиду.

Фромм и сам почувствовал, что слишком увлекся и его речь произвела скорее гнетущее нежели воодушевляющее впечатление. Он подошел к группе дам и с улыбкой сказал, что, к сожалению, сегодня он не может разрешить танцы. Все согласились: да, после панихиды танцы неуместны. Но можно посмотреть телевизор. Сегодня обещали в программе что-то выдающееся. Ровно в одиннадцать часов! Сейчас без пяти одиннадцать — домой уже не успеть. Фромм не верил рекламе, он лучше, чем кто-либо, знал, что в этот вечер ничего чрезвычайного не произошло и не должно произойти. Какая-нибудь легковесная сенсация для развлечения. Вот завтра — другое дело…

Фромм не мог не удовлетворить просьбы женщин. Чтобы казаться не только строгим и грозным, но и душевным, он изъявил желание вместе со всеми посмотреть телепередачу. Рабелиус сказал епископу о своем намерении остаться. Епископ тоже посчитал неудобным ехать одному, когда главный маршал оставался. Все расселись в креслах. Адъютант главного маршала занялся телевизором. В зале стило оживленнее. Послышался женский смех.

Офицеры, стуча, выходили курить. Рабелиус оказался один среди женщин, он чувствовал, что взгляды их устремлены на него; может быть, они любуются его тонким профилем? Возвращаясь, офицеры садились на свободные места, забыв о своих женах: было о чем поговорить вполголоса, обменяться мнениями.

Бравурная музыка заполнила просторный зал. От панихидного настроения не осталось и следа. Предчувствие чего-то радостного, грандиозного заставило отступить и рассеяться страху, вызванному выступлением Фромма. Вспыхнул квадрат экрана. Появилось прелестное личико Юв Мэй, грустное, и все же очаровательное. Юв сегодня ведет программу! Как будто ничего не случилось с ее женихом. Все идет как и прежде.

— Граждане великого города Атлансдама, — сказала Мэй взволнованным, чуть дрожащим голосом. Было видно, как она волнуется, как добела стиснуты руки — она хотела казаться обычной в своей роли диктора, но это ей не удавалось. — Сейчас перед вами… сейчас выступит… — она отвернулась и посмотрела влево, сказала еще два слова, очень неразборчиво, и исчезла с экрана.

Каждому в отдельности показалось, что она произнесла: «Капитан Браун». Но никто, в том числе и Фромм, не могли поверить в эту несуразность. «Это мне послышалось или Юв Мэй оговорилась: видимо, она сильно любила Брауна; если бредит им даже на работе», — примерно так подумал каждый из сидящих в зале, не решаясь, однако, заговорить об этом с соседом. Только кто-то невидимый в задних рядах, пользуясь тем, что экран закрывало туманом, начал рассуждать об ошибках дикторов, которые иной раз непроизвольно произносят слова логически противоречивые и не замечают этого: должно быть, слишком волнуются, сознавая, что выступают перед миллионами зрителей и слушателей.

Но вот экран просветлел. Из глубины его выдвинулась фигура человека, сидящего в кресле. Корпус его был откинут назад, на спинку кресла, голова опущена на грудь — казалось, человек спал. Когда фигура приблизилась, заполнив экран, стало видно, что человек одет в военную форму офицера.

— Военный прокурор, — сказал голос, рассуждавший об ошибках дикторов.

— В чине капитана, — дополнил кто-то.

Человек, сидевший в кресле, медленно поднимал голову. Под козырьком фуражки забелела повязка, туго стягивавшая лоб: Осунувшееся, как у тяжелобольного, лицо, тоненькие усики, острый с горбинкой нос, черные брови над глубоко запавшими глазами.

— Браун! — пронеслись изумленные голоса. Фромм дернулся, хотел встать, но снова опустился в кресло, втянув голову в плечи. Наступила напряженная тишина.

— Да, я капитан Браун, — с трудом двигая губами, тихо, но внятно произнес человек на экране. — Браун, убитый два дня назад…

Люди в зале окаменели. И было от чего. Капитан Браун, который, как всем известно, был убит и похоронен, — этот Браун сидел перед ними и говорил.

Даже Фромм, бесстрашный герой в воздухе и на земле, прославленный военными историками и писателями, был в необыкновенной растерянности, он сидел, бледный, и дрожал, как новобранец перед первым боем.

Епископ и Рабелиус, вероятно, поразились бы меньше, если бы сам папа сказал, что он чтит только дьявола.

Как ни странно, среди сидевших в зале только женщины не растерялись. В жуткой тишине мрачного зала раздался первый тонкий голосок:

— Выходит, он жив! Зачем же панихида?..

Среди молчаливой растерянности прозвучал еще один мужественный голосок:

— Он сильно изменился… Боже мой, как, вероятно, тяжело Юв Мэй.

— Это провокация! — крикнул Гарвин. — Выключить!..

Но старый седенький генерал, считавшийся в штабе человеком недалеким, потому что иногда возражал самому Фромму, остановил полковника рассудительным доводом:

— Мы должны слышать, пусть это и провокация…

Фромм сделал рукой слабый жест, адъютант выбежал из зала.