Воздыхание окованных. Русская сага - Страница 193

«15 часов положение ужасное…Это мне в отместку за то, что вначале первые полтора месяца войны были мне легки. Помилуй Царица Небесная Казанская — »

27 декабря. «Сижу у костра и собираюсь опять высушить замерзшие ноги, холодные. Спим часа по три, четыре в сутки. Рядом со мной вокруг костра сидят на корточках по мусульманскому обычаю. А пули посвистывают кругом.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

28 декабря. Та же высота. «Ночь была ужасно холодная. Спал у костра с всадниками. Проснулся в 3 часа от сильного мороза…пришло только что известие, что сегодня нас сменяет пехотная дивизия. Общее ликование. Есть слухи, что нас отводят в Подольскую губернию формировать Туземную дивизию и на отдых…»

Спустя 50 лет после его кончины (он скончался в Лондоне в 1961 году после операции по поводу саркомы) и почти 95 лет после его эмиграции из России, подлинный образ деда «вернулся» в мою жизнь, принеся мне любовь, жалость, нежное сострадание к нему, — могла ли я не сострадать близкому человеку, чье внутреннюю сердечную доброту, простоту и русское тепло его личности так и не увидели и не признали люди в чужих странах во всю его жизнь!

Только бабушка, сын, да, дерзну сказать то же теперь и про себя, — только мы знали и любили его подлинным. И об этом я еще буду говорить…

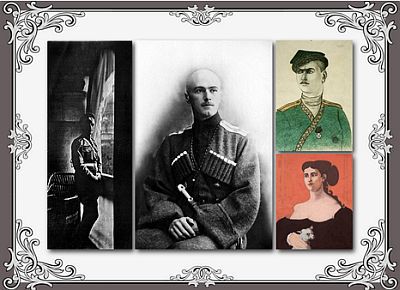

На коллаже работы Екатерины Кожуховой: слева — направо — Иван Домбровский в форме корнета — выпускника николаевского кавалерийского училища имени св. Архангела Михаила; Он же в форме своего Черкесского полка — незадолго до отправления на фронт; две известных работы деда — верхняя — автопортрет с георгиевским крестом в солдатской форме — воспоминания о I Мировой войне (работа 1942 года); ниже портрет женщины с собачкой.

Все фотографии из семейного архива, а также документы (военный дневник Ивана Домбровского) публикуются впервые.

…Проводив мужа на фронт, Катя долго бродила по осеннему Киеву… И вновь захватывало ее прежнее чувство никчемности и ненужности своей, безнадежность найти стержень своей жизни, вырваться из этого затянувшегося «выживания». Но в чем этот стержень? И что есть подлинная жизнь, о которой тоскует, которой просит душа ее? И кого просит? Господа? Но веру, как живую силу жизни, как стержень жизни, помогающий выбирать не ложные пути, само живое общение со Христом было Катей, как и многими ее сверстниками, как и почти всем поколением, утрачено. Детской вере, тому, что она чувствовала сердцем в общении с бабушкой Анной Николаевной, должно было придти на смену сознательное духовное научение, духовное з н а н и е. Но редко кто имел тогда наставников, способных помочь человеку, мало кто даже знал, что в каждую минуту жизни своей он должен искать и слушать волю Божию, учиться постигать ее в обстоятельствах жизни, а не в своих собственных незрелых и страстных хотениях, а услышав, слушаться, постепенно опытно удостоверяясь, что большего блага, чем положиться на Бога — для человека в жизни нет.

Такое духовное устроение в корне меняло человека, спасало от уныния и одиночества, даже характер его обновляло и соответственно образ жизни, в котором все теперь бывало освящено светом Божественной любви. Как описать ее?! Как описать это удивительное и благодатное чувство, когда тебе путь и формально плохо, что-то не удается, чего-то ты лишен, и жизнь твоя кажется тебе прозябанием, но в то же время в сердце цветет тихая радость и удивительное ощущение близкого присутствия Божия, и ты молишься только об одном, чтобы дал Он терпения и смирения не вырываться из святых рук Небесного Отца.

Вот она, наша русская беда-то: хотя как раз в те времена истинные духовники были везде, только захотеть да помолиться, и Бог непременно указал бы тебе — т в о е г о, да только редкие души имели такую потребность. А родители, даже искренне верующие уже не умели правильно духовно установить своих чад. То, что было передано им по наследству, что у них было инстинктом, — в то время уже требовало и духовного рассуждения, а его-то и не было.

«От Господа стопы человеку исправляются, и пути eго восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку eго», — разве помнила Катя эти строки из 36 псалма? Да и читала ли когда толком Псалтирь?

…«Утешайся Кириллом Ивановичем», — сказал, уходя на фронт, муж. Почему же ее не устраивает то, что есть? Разве не указан ей маршрут самой жизнью? Ведь забот на нее сваливалось немало, а на Янека уже надеяться было нельзя. Понимала, знала, что она теперь одна должна будет заботиться о сыне, о маме. Она чувствовала, что и отец как-то «подался», устал, что начало таять его здоровье и когда-то неиссякаемая энергия, хотя лет-то ему было не так уж и много. Каково-то ему теперь, одному в Нижнем после счастливой тридцатидвухлетней семейной жизни… Как тяжело ему много раз в году проделывать труднейший и утомительный путь в Орехово…

В деревне Катю ждали готовые ответы на все ее вопрошания. Молоко, которое продавалось у Чичкина в Москве, еле покрывало расходы на уход за скотом. Корм дорожал. Правда, молока было достаточно, чтобы снабжать маслом Николая Егоровича в Москве и отца в Нижнем, к которому тогда на время перебралась Верочка — начинались семейные нелады у них с Костей…

В канун Рождества все собрались в Орехове. Но было как-то невесело: наступающий 1916 год не сулил ничего радостного. Шла война, и все ближе, все ощутимее подступал голод.

За трудами незаметно прошла зима. К Троицыному дню вновь вся семья собралась вместе. Цвела черемуха и яблони. Молодежь отправилась рубить по оврагам молодые березовые веточки, чтобы убрать дом и иконы к святому празднику. Энергично действовала топором и Катя, складывала березки на возок, да вдруг почувствовала себя как-то неважно…

На другой день в праздник, когда вернувшись из Церкви, все уже пировали за столом, пришлось срочно посылать на деревню за бабушкой Дарьей — повитухой «легкой руки». Но маленькая Маша — Майя, как ее звали потом дома в честь майского дня рождения (по старому стилю), появилась на свет без помощи повитухи — та только окунула ее в припасенное корытце. Так родилась моя мама…

Осенью написал Ян, что ожидается командировка в Петроград, и он зовет Катю приехать повидаться. Стадо беженских коров уже эвакуировали к тому времени из Орехова куда-то дальше, а то и разобрали, кто куда… Можно было отправляться в Петроград. Приближался февраль 1917 года…

Роскошную столицу Катя не узнала. Город кипел, везде сбивались кучки демонстрантов с лозунгами «Долой самодержавие» и «Хлеба!», их разгоняли конные войска, у булочных стояли длинные хвосты, а в Адмиралтействе в квартире адмирала Ненюкова, куда, как всегда, приехала Катя, царило полное смятение…

26 февраля было воскресенье. Машура с матушкой Ольгой Гавриловной ходили к ранней обедне, — с утра было тихо, но уже днем началась перестрелка. Обитатели Адмиралтейства сбились во внутренних коридорах — толстенные стены не пропускали пуль. В городе началась паника… Через некоторое время бледный дядя Дима вылетев из кабинета известил всех об отречении Императора в пользу Великого князя Михаила — шефа «Дикой дивизии».

— Войска его в грош не ставят, — заявил Ян.

— Не говорите так! Теперь он Император Всероссийский, — прервал его Дмитрий Всеволодович. — Мы ведь будем ему присягать.

Наконец, 2 марта как черт из табакерки возникло Временное правительство. Стало, правда, потише. Пустили дорогу Москва-Петербург, и Катя собралась как можно скорее возвращаться к детям. Ян сказал ей, что хотел бы совсем уехать ото всей этой неразберихи. На что Катя сразу заявила ему прямо и бесповоротно: из России она никуда не поедет. Вечером проводила Яна на фронт: больше им не суждено было повидаться в России.

…Тем временем в адмиралтейской квартире паковали дорогой хрусталь: надо быть готовыми ко всему. Но Кате все это было не по душе, она была сотворена из какого-то другого теста. В кармане ее лежал билет до Москвы…