Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 - Страница 41

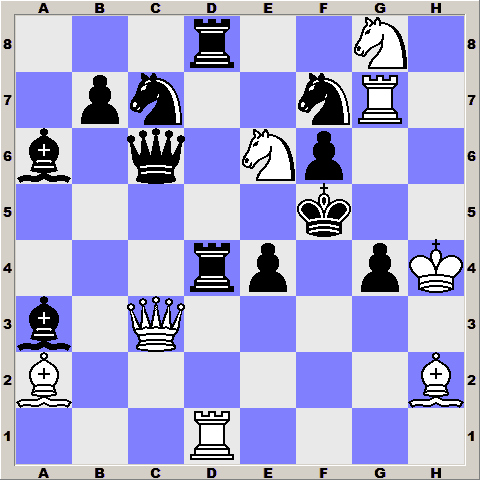

Черные: Kpf5, Фc6, Лd4, Лd8, Са3, Са6, Кс7, Kf7, nn.: b7, е4, f6, g4.

Мат в два хода.

Решение:

1. Фа5+ Фb5 2. Лf1х;

1… Фс5 2. Ке7х

1… Фd5 2. K:d4x

Нетривиальное решение. Эта задача была составлена в Монтрё, 3 октября 1968 года, в последних отблесках «Ады», и была опубликована в лондонской «Evening News» 24 декабря 1968 г.

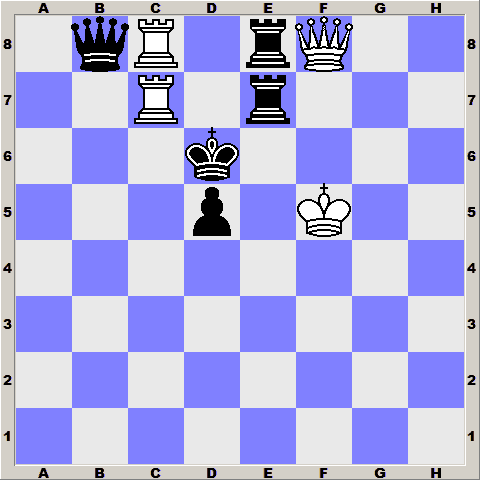

Позиция № 18

Белые: Kpf5, ФхЗ, Лс7, Лс8.

Черные: Kpd6, Фb8, Ле7, Ле8, d5.

Белые берут назад один ход и ставят мат в один ход.

Решение:

Белая пешка на d7 взяла черного коня на с8 и стала ладьей; вместо этого пешка на d7 теперь бьет черную ладью на е8, становится конем и ставит таким образом мат черному королю.

Чувствуется какое-то магическое очарование в ретроспективных превращениях белой ладьи в черного коня, черной ладьи в белого коня и в сохранении симметричности в расположении фигур.

Я посвятил эту шахматную сказку великому русскому шахматисту Евгению Зноско-Боровскому по случаю двадцатипятилетия его шахматных побед. Он, в свою очередь, опубликовал ее в шахматной колонке ежедневной эмигрантской газеты «Последние новости» в Париже 17 ноября 1932 года под именем В. Сирина, это был мой основной псевдоним в те годы. Задача была перепечатана в «New Statesman», Лондон, 12 декабря 1969.

Перевод с английского Дарьи Сафроновой

II.

Воспоминания

И. ГЕССЕН

В. В. Сирина, обожаемого первенца моего покойного друга В. Д. Набокова, я знал еще ребенком, но, хоть и очень люблю детей, мало интересовался тонким, стройным мальчиком, с выразительным подвижным лицом и умными пытливыми глазами, сверкавшими насмешливыми искорками. Правда, при частых посещениях особняка Владимира Дмитриевича детей приходилось видеть редко: они были «на своей половине» (точнее — в своем этаже, надстроенном специально для них) со своими гувернерами, гувернантками и прислугой, и встречался я с ними только когда случалось у Набоковых обедать. Но и за обедом беседа не считалась с присутствием детей, которые тяготели: две девочки — к сидевшей между ними воспитательнице, два мальчика — к разделявшему их гувернеру.

Мне хорошо было известно, что родственное окружение друга моего настроено против меня, и казалось, что такое настроение сообщается и детям. Сам Владимир Дмитриевич любил говорить о своих детях, главным образом о первенце, которого он, а тем более жена его и ее родители буквально боготворили. В кабинете В. Д. бросался в глаза большой фотографический снимок: над детской коляской, в которой под великолепным, дорогими кружевами убранным одеяльцем лежал будущий Сирин, — любовно склонились, впившись в ребенка восторженным взглядом, отец, мать и дед Рукавишников. У меня сложилось впечатление о крайне ненормальном воспитании, скованном мертвящими великосветскими условностями, и еще больше укрепилось, когда, лет четырнадцати, Сирин, по завещанию внезапно умершего крестного отца получил и сам миллионное состояние. Приблизительно в это же время В. Д. стал рассказывать, что «Володя пишет стихи, и очень недурные», но я не усмотрел в них признаков творческого дара, равно как не придавал значения рассказам об его настойчивом коллекционировании бабочек, оказавшемся, однако, серьезной, прочной страстью. Напротив, когда В. Д. поделился со мной радостью, что в ближайшем будущем Володя выпустит в свет сборник стихов, я так решительно протестовал, что друг мой заколебался и только и мог ответить: «Ведь у него свое состояние. Как же мне помешать его намерению?» — и это заставило еще больше усомниться в будущности юноши.

Как счастливо ошибся я. Но не объясняется ли ошибка всецело тем, что мне оставалась еще неведома его, как он сам выразился в замечательном стихотворении памяти Толстого, «почти нечеловеческая тайна»— его подверженность таинственным зовам Аполлона к священной жертве, которые без остатка плавят любые влияния.

Ценные автобиографические черточки содержатся в речи, с которой он обратился ко мне в день семидесятилетия, поэтому уместно воспроизвести ее, опуская, конечно, обращения по моему адресу:

«Я не красноречив, т. е. не умею зараз думать и говорить, да и вообще, кажется, впервые произношу застольную речь, поэтому она вероятно получится коряво. Так вот, сначала позвольте мне отметить математическую сторону дела: Вы сегодня старше меня ровно вдвое, хотя, правда, мы с Вами недолго будем хранить равновесие нашего возрастного соотношения. Начну догонять Вас, сам при этом слыша за собой кой-какие шажки, так что можно себе представить в некоей глубине бесконечности, в конце колоннады веков, Вас и меня — двух румяных миллионолетних старцев — беседующих на уходящих в даль террасах Елисейских Полей. Нынче же, когда мы еще далеко не достигли этого положения райских ровесников и я к Вам отношусь как половина к целому числу, мне особенно любопытно оглянуться на развитие Вашего образа в моем детском сознании. Человек, который с годами становится нам дорогим и близким, как бы теряет признак имени, которое поглощается его прояснившимся образом, как бледнеет фонарь на заре, так что этого отличительного имени человеку уже не нужно, оно с ним сливается. Но мне хочется сейчас вспомнить те годы, когда Вы не были для меня вот таким слитным, приписанным к населению моей души Иосифом Владимировичем, а были далеким, даже, пожалуй, несколько легендарным Гессеном, т. е. вошедшим в состав принятого на веру, мифологического окружения моего детства, Гессеном, действующим в том большом мире, где собственно находилось его главное управление. Вместе с тем Вам, как естественному феномену, я вероятно не уделял много мыслей, но Ваше имя в моем детском быту было звуком знакомым, звуком гармоничным, и я живо помню, например, как в отсутствии моих родителей за столом престарелые родственники с наслаждением и ужасом толковали меж собой о пагубном влиянии, которое Вы имеете на моего отца, — до сих пор слышу змеиный свист Вашей двойной согласной и вновь ощущаю то безотчетное смущение, которое возбуждали эти толки во мне, ибо, хотя я и тогда, в детстве, был, как и теперь, достаточно чужд так называемых общественных интересов, но Вы уже принадлежали, в моем тогдашнем познании, к тому державному порядку существ и вещей, который определялся смутными, но добрыми понятиями, такими как „Речь“ или Дума, и откуда, говоря точнее, исходил тот дух просвещенного либерализма, без коего цивилизация — не более чем развлечение идиота. Я сейчас с завистью думаю о той климатической полосе русской истории, где Вы расцветали, и мучительно стараюсь сообразить многое, очень многое, что легко вспоминаете Вы…

Грянула, как выражаются заправские ораторы, грянула революция — и вот, после общего выхода из России начинается второй период наших с Вами отношений. Вы были моим первым читателем. С редким благоволением, переходившим почти в попустительство, Вы принимали потоки моих юношеских стихов, количество которых Вас несколько удивляет теперь, когда, бывало, просматриваете умащенные уже летами томы „Руля“. Редактор, издатель, советник, друг — вот как, в преломлении моей личной судьбы, постепенно яснеет Ваш образ…»

Да, по-настоящему я познакомился с Сириным в изгнании, когда он из Кембриджа, где вместе с младшим братом учился, приезжал на каникулы к родителям в Берлин, куда по окончании университетского образования и совсем переселился. Передо мной был высокий, на диво стройный, с неотразимо привлекательным тонким, умным лицом, страстный любитель и знаток физического спорта и шахмат (он выдавался умением составлять весьма остроумные шахматные задачи). Больше всего пленяла ненасытимая беспечная жизнерадостность, часто и охотно прорывавшаяся таким бурным смехом, таким беспримесно чистым и звонким, таким детски непосредственным, добродушно благостным, — что нельзя было не поверить ему, что «так лучезарна жизнь и радостей так много… что сижу я и дивлюсь. Пусть хмурится сосед мой неразумный, а я, я радуюсь всему».