Танталэна - Страница 6

— Что вы делаете! — закричал я.

Крыса исчезла во мраке под потолком. Он прикрепил конец своей бечевки к какому-то гвоздику, вбитому в ящик, и посмотрел на меня.

— Это я так, извините. Ищу развлечения от скуки. Не угодно ли посмотреть?

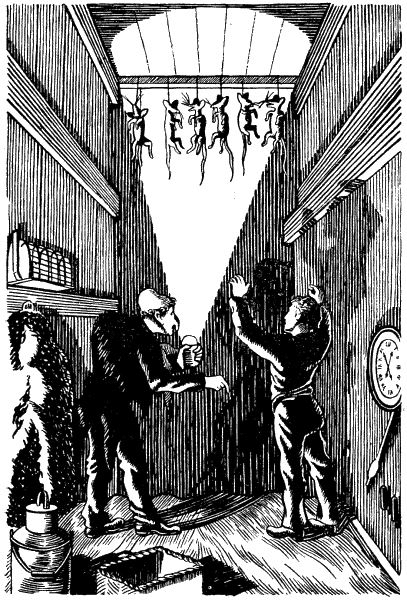

Он зажег электрический фонарик и осветил потолок. Под потолком на веревках, спускавшихся с длинной планки, перекинутой через всю комнату, болталось с полдюжины повешенных крыс.

Я почувствовал, что по моей спине течет струйка холодного пота.

Глава пятая. Узник

Мы оба долго молчали. Он лежал на животе и ковырял соломинкой в зубах. Я сидел, прислонившись спиной к ящику, и разглядывал его.

Наконец, я прервал молчание.

— Кто вы такой? — спросил я.

Он сейчас нее вскочил на ноги и отвесил мне глубочайший поклон, прижимая левой рукой свой галстук к груди.

— Разрешите представиться… совсем забыл… Аполлон Григорьевич Шмербиус. А вас я знаю. И вашего батюшку знаю.

— Что вы тут делаете?

— Живу-с. Обитаю. Творю. То-есть, хочу сказать, сочиняю оперы. Я кой-где известен. Даже знаменит-с. Но не в России. Нет, не в России. Россия меня еще не знает.

Тут он гнусавым тенорком затянул какую-то арию на незнакомом мне языке. Свое пение он сопровождал отчаянной жестикуляцией, то закидывая голову назад, то размахивая руками, и прыгал, прыгал, и фалды его фрака метались из стороны в сторону. А за его спиной, на ящиках, кривлялась его чудовищная тень.

— Ну и обезьяна, — подумал я.

— А вы не поете? — спросил он, оканчивая свое пение.

— Нет, не пою.

— Жаль, жаль. Это прекраснейшее из искусств. Я бы устроил вас в лучший оперный театр мира. И не играете? Жаль.

— Где вы встречали моего отца? — перебил я его.

— О, всюду. Нет ни одного места на земном шаре, где бы я его не встречал. Он чудесной души человек. Жаль только, не поет. Знаете, я везу с собой превосходную певицу. Самородок. Испанка. Удивительная красавица. Она будет жемчужиной моего театра. Достал с величайшим трудом. К сожалению, в ней нет настоящего темперамента. Это в испанке странно. В ней много лиризма, но я, знаете ли, предпочитаю темперамент.

— А вы знакомы с негром Джамбо? — спросил я.

— Как же, — ответил он. — Хорошо знаком. Он едет тут же с нами, на „Santa Maria“.

— А кто он такой?

— Он? Он беглый каторжник. Родился на острове Ямайке. Служил кельнером в Соединенных Штатах. Был обвинен в том, что зарезал своего хозяина. О, не бойтесь! Это было ложное обвинение. Хозяина убил его же собственный сын. Ну, в Америке, знаете ли, легче обвинить невинного негра, чем виновного белого. Джамбо отправили на каторгу, на Филиппинские острова. Он оттуда сбежал. Потом он, потом… Последние годы своей жизни он прожил в Боливии, был управляющим в одном богатом ранчо.

Часы пробили пять. Наверху уже взошло солнце. Аполлон Григорьевич Шмербиус сладко потянулся и зевнул.

— Теперь — спать. Завтра рано утром работа, знаете ли. Ну, я тушу примус.

Наступила полная тьма. Нет, здесь я спать не буду. Где угодно, но только не здесь. Я подожду, когда эта обезьяна уснет, открою люк и убегу. Мы, должно быть, уже давно проехали Кронштадт. Я мигом найду отца и высплюсь у него в каюте.

Вот, наконец, до меня донеслось легкое равномерное посвистывание. Шмербиус спал. Я сел. Он все так же свистел носом. Я поднялся на ноги. У меня, разгибаясь, хрустнуло колено. Я остановился и испуганно прислушался. Нет, он храпит попрежнему. Я нащупал стену, нашел уступ и поднялся на него. Через минуту я уже сидел верхом на планке, служившей виселицей несчастным крысам. Сейчас я открою люк и там — свобода.

И вдруг я почувствовал, что меня схватили за ногу. Я попробовал вырваться, но тщетно. Цепкие пальцы крепко держали меня. Я посмотрел вниз. Глаза моего тюремщика фосфоресцировали в темноте, как глаза кошки или филина.

— Отпустите! — сказал я.

— Не волнуйтесь! — услышал я его въедливый неприятный голос. — Советую вам слезть. Я бы слез на вашем месте.

Я нагнулся и вцепился в его руку ногтями. В ту же секунду вторая его рука обхватила меня, и я был снят, как курица с насеста, и поставлен на пол.

— Как вы смеете, — кричал я. — Я скажу отцу и…

— Вот это я люблю, вот это характер, — говорил он. — Вы щенок хорошей породы.

Я сжал кулаки и ринулся навстречу этим сияющим как фонари глазам.

Снова цепкие руки подхватили меня, подняли высоко на воздух и с силой бросили в угол. Я расшиб голову и едва не потерял сознание.

— Спите, — совершенно спокойно сказал он, — я уверен, что мы скоро будем друзьями!

В его голосе снова прозвучала заискивающая привычно-подобострастная нотка.

И я заснул. В восемь часов он разбудил меня легким прикосновением руки. Я вздрогнул и раскрыл глаза. Рука его была холодная, как у мертвеца.

— К сожалению, должен уходить, — заговорил он. — Обязанности, знаете, дела. Вернусь вечером, в семь часов. Сделайте себе яичницу, вот масло, сухари. Бензин в бидоне. Книжек, к сожалению, у меня нет, боюсь, что вам будет скучно. Но зато есть ноты. Вы не читаете с листа? Жаль, жаль.

С ловкостью обезьяны он очутился на крысиной планке и открыл люк. Яркий дневной свет хлынул в нашу нору. Он высунул голову и осмотрелся по сторонам. Свежий морской ветерок кинул ему красный галстук в лицо и взметнул его фалды. Через секунду он исчез, захлопнув за собою люк.

Я чувствовал себя прескверно. На затылке у меня вскочил огромный синяк, который мучительно ныл. Была довольно сильная качка, и меня немного тошнило. Но отсутствие этого человека вдохнуло в меня новую надежду. Экий он, право, чудак. Неужели он думает, что мне не удастся отсюда выбраться?

Я встал и с трудом вскарабкался на крысиную планку. Она подогнулась подо мной, и повешенные крысы закачались из стороны в сторону. Добраться с планки до дверцы люка было не так-то легко. Шмербиус был ловче меня и выше ростом. Я с величайшей осторожностью стал ногами на планку и уперся головой в запертый люк. Нет, он не поддается. Я толкнул его обеими руками, но тщетно. Он даже не заколебался. Очевидно, дверца заперта на замок. Но свет примуса был недостаточно ярок, я не мог найти этот замок.

Я спустился вниз, взял спички и снова влез на планку. При свете спички я увидел крохотную замочную скважину, не больше полутора миллиметра длиной. Я стал стучать в дверцу кулаками. Но звук получался глухой, почти неслышный. Дверца, казалось, была сделана из сплошного металлического куска. Я ожесточенно колотил кулаками, пока мои руки не покрылись кровоподтеками. Тогда я снова слез, взял нож и в третий раз взобрался наверх.

Это был крепкий кухонный нож с массивной железной. Я взял его за лезвие и стал колотить в дверцу люка. Все напрасно. Стук, казалось, даже не был слышен наружу. Во всяком случае, дверца была так плотна, что шум моря не проникал в мою нору. Я продолжал неистово стучать в течение получаса. Пот градом катился с меня. Наконец, руки мои одеревенели от усталости. Я с трудом перевел дыхание и спустился вниз, на солому.

Итак, я в тюрьме. Я в плену у этой плешивой обезьяны, у этого жестокого непонятного человека. Кто он такой? Сумасшедший, сбежавший из лечебницы для душевно-больных, или злодей, жаждущий гибели моего отца? Зачем я ему нужен? Ведь я в его власти, он может меня повесить, как он вешает крыс, и никто никогда об этом не узнает.

Мне стало ужасно жалко самого себя. Голова моя ныла от вчерашней драки со Шмербиусом, я устал и прескверно себя чувствовал. Мне стало жалко своей комнаты в Ленинграде, своей свободы, порта, трактира, книг. Как чудно я мечтал в библиотеке, просиживая долгие зимние вечера возле горячей печки! Зачем я полез на это проклятое судно! Я чуть не заплакал от огорчения.