Стендаль и его время - Страница 68

Возьмем таких героев романа, как герцогиня Сан-северина, как Моска, Фабрицио, государь со своим сыном, Клелия. Взгляните, как проявляются их страсти и свойства характера; ведь это же сама Италия, именно такая, как она есть, с ее тонкостью, скрытностью, необходимостью притворства, хладнокровием, упорством и неизбежностью высокой политики повсюду. «Пармская обитель» в то же время по замыслу самая девственная книга, более целомудренная даже, нежели самый пуританский роман Вальтера Скотта…

Никакая другая книга не может дать каждой странице этих живых криков страстей, этих глубоких и тонких суждений дипломатов. В этой книге вы совсем не найдете того литературного балласта, сцепляющего эпизоды, страницы, главы, который является неизбежным, мертвым, как те прослойки любого большого романа, которым мы, французы, даем название tartine. Нет, нет! В нем все действующие лица живут, размышляют, чувствуют, драма стремительно развертывается, и события все время движутся вперед. Но надо быть очень смелым, чтобы дать представление о романе, восхитительно построенном «а основе событий, до такой степени стиснутых и сжатых…

Вот что со мной случилось: при первом чтении романа, который меня совершенно поразил, я все же нашел в нем недостатки. Но когда я стал его перечитывать, я с удивлением чувствовал, что куда-то исчезли все длинноты, я сам увидел полную необходимость тех подробностей, которые в первом чтении казались мне ненужно длинными или смутными. Сейчас, для того чтобы хорошо написать об этом романе, я заново его перечитал. И вот, занявшись этим дольше, чем хотел, первоначально я задержался любованием каждой страницей поистине прекрасного произведения; и все в нем показалось мне в высшей степени гармоничным, взаимно связанным и согласованным как в силу искусства писателя, так и в силу объективной естественности излагаемого хода событий…

Слабой стороной произведения мне кажется его стиль — именно странность словосочетания там, где автор стремится к высшей ясности, пренебрегая свойствами французской фразы. Ошибки Бейля — это чисто грамматические ошибки; его язык небрежен, его синтаксис неряшлив и напоминает манеру французских писателей XVII века, но зато его концепции обладают широтой и мощностью, его мысль совершенно оригинальна и зачастую передана прекрасно…

Этот роман Бейля стоит на такой огромной высоте, что требует от читателя полного знакомства с общественными слоями, правительствами, странами, национальностями; и уже теперь я не удивляюсь больше тому молчанию, которым окружена эта книга с момента ее выхода. Это судьба всех книг, не имеющих целью бить на популярность и угождать вкусам».

Заканчивая свой отзыв, Бальзак предъявляет Стендалю категорические требования изменить не только стиль, не только язык, но выкинуть вступительную часть и начать прямо с описания битвы при Ватерлоо.

Эти требования первоначально ошеломили Стендаля, затем заставили его задуматься и, наконец, вызвали бурный протест.

Быть может, господин Бальзак прав во многом. Да, но сопоставление графа Моска и Меттерниха! Бальзак пишет:

«Все, что совершено было господином Меттернихом в течение его долгой деятельности, не более замечательно, чем то, что совершает в романе Моска. Когда подумаешь, что автор все это придумал, завязал и развязал подобно тому, как события завязываются и развязываются при дворе, — самый неустрашимый, не искушенный в творчестве ум почувствует себя смущенным, ошеломленным таким трудом. Лично я готов теперь поверить в «волшебную лампу Алладина», с которой человек входит в действительность и освещает ее с неожиданных сторон».

«Иродиада».

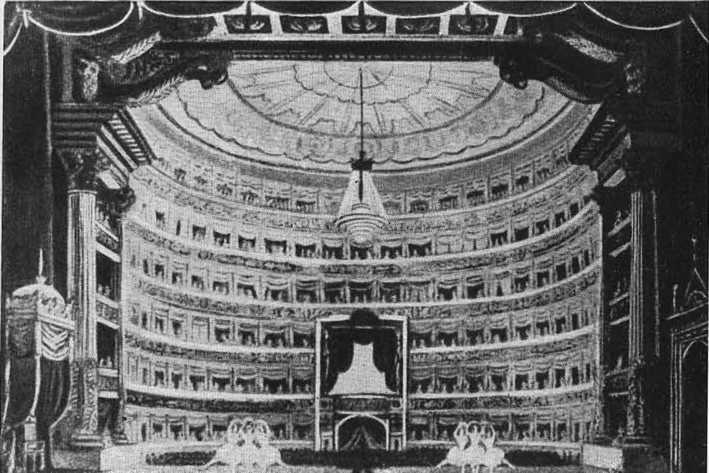

Миланский театр (Ла Скала).

Воспитательный дом во Флоренции.

Палаццо Риккарди во Флоренции.

Усталость позволила Бейлю не заметить категорического требования Бальзака — из антирелигиозного произведения превратить его роман в роман католический[108].

29 октября 1840 года Стендаль пишет:

«Прочтя статью господина Бальзака, я беру себя в руки, набираюсь храбрости, чтобы исправить стиль».

На другой день он пишет письмо Бальзаку, которое остается неотосланным[109].

«Чивита-Веккия, 30 октября 1840 года.

Я был очень удивлен вчера вечером, сударь. Мне кажется, никогда ни о ком еще не было дано такого отзыва в «Обозрении», да к тому же лучшим знатоком дела. Вы сжалились над сиротой, покинутым среди улицы. Я достойно ответил на эту доброту. Я прочел статью вчера вечером, а сегодня утром я сократил до четырех или пяти страниц пятьдесят четыре первые страницы произведения, которое вы вводите в свет.

Литературная работа для заработка внушила бы мне отвращение к удовольствию писать; я отложил радости печатания еще на двадцать-тридцать лет. Какой-нибудь литературный компилятор вновь открыл бы достоинства, значение которых вы так странно преувеличиваете.

Ваши иллюзии идут слишком далеко, например «Федра». Сознаюсь, я был смущен, — я, довольно хорошо расположенный к автору.

Но так как вы взяли на себя труд прочесть этот роман трижды, я задам вам много вопросов при первой же встрече на бульваре.

1. Позволительно ли называть Фабрицио «нашим героем»? Мне не хотелось так часто повторять слово Фабрицио.

2. Следует ли уничтожить эпизод «Фаусты», который в процессе писания слишком увеличился в объеме?

Фабрицио пользуется представившимся случаем, чтобы доказать герцогине, что он не способен к любви.

3. Мне казалось, что пятьдесят четыре первых страницы представляют собой приятное видение. Я чувствовал некоторое раскаяние, правя корректуры, но подумал о скучных начальных главах Вальтера Скотта и о столь длинном вступлении божественной «Принцессы Клевской».

Я ненавижу вылощенный стиль; признаюсь вам, что многие страницы «Пармской обители» были напечатаны прямо по продиктованному тексту. Я скажу, как говорят дети: больше я к этому не возвращусь. Однако я полагаю, что после уничтожения двора в 1792 году роль формы с каждым днем уменьшается. Если бы господин Вильмен, которого я упоминаю здесь как наиболее почтенного из академиков, перевел «Пармскую обитель» на французский язык, ему нужно было бы три тома, чтобы высказать то, что было дано в двух. Благодаря тому, что плуты по большей части бывают напыщенны и красноречивы, декламаторский тон вызовет к себе ненависть.

В семнадцать лет я едва не подрался на дуэли из-за «неопределенной вершины лесов» господина де Шатобриана, у которого было много поклонников в 6-м драгунском полку. Я никогда не читал «Индийской хижины», я не выношу господина де Местра.

Мой Гомер — это «мемуары» маршала Гувьон Сен-Сира. Мне кажется, что Монтескье и «Диалоги» Фенелона хорошо написаны. За исключением г-жи де Морсоф и ее друзей, я не читал ничего из того, что было напечатано за последние тридцать лет. Я читаю Ариосто. Мне нравятся его повествования. Герцогиня— копия с Корреджо. Я узнаю будущую историю французской литературы в истории живописи. Мы живем в эпоху учеников Пьетро да Кортоне, который работал быстро и утрировал экспрессию, как госпожа Коттен, у которой тесаные камни добываются на Борромейских островах.

После этого романа я не… Сочиняя «Пармскую обитель», чтобы настроиться на надлежащий тон, я каждое утро читал две или три страницы из «Гражданского кодекса».

Разрешите мне грязное выражение: я не хочу… душу читателя. Этот бедный читатель покорно прочитывает чрезмерно изысканные выражения, например «ветер, с корнем вырывающий волны», но после того как момент волнения проходит, они возникают в его памяти. Я же, наоборот, хочу, чтобы читателю, если он вспомнит о графе Моска, не пришлось менять своей первой оценки.