Рассказы, очерки. Фельетоны (1929–1931) - Страница 14

— Когда-то я перешивал одному графу пиджак. Граф носил этот пиджак четырнадцать лет и оставил его в наследство сыну, тоже графу. И пиджак вес еще был как новый.

Драматурги второго рода перелицовывают литературные пиджаки, надеясь, что они станут как новые.

В пьесы переделываются романы, повести, стихи, фельетоны и даже газетные объявления.

Как всегда, карманчик перелицованного пиджака с левой стороны перекочевывает на правую. Все смущены, но стараются этого не замечать и притворяются, будто пиджак совсем новый. Переделки все же держатся на сцене недолго.

Третий, самый законченный вид драматурга — драматург признанный. В его квартире висят театральные афиши и пахнет супом. Это запах лавровых венков.

Не успевает он написать и трех явлений, как раздаются льстивые телефонные звонки.

— Да, — говорит признанный драматург, — сегодня вечером заканчиваю. Трагедия! Почему же нет? А Шекспир? Вы думаете разработать ее в плане монументального неореализма? Очень хорошо. Да, пьеса за вами. Только о пьесе ни гугу.

— Да, — говорит драматург через пять минут, отвечая режиссеру другого театра, — откуда вы узнали? Да, пишу, скоро кончаю. Трагедия! Конечно, она за вами. Только не говорите никому. Вы поставите ее в плане показа живого человека? Это как раз то, о чем я мечтаю. Ну, очень хорошо!

Обещав ненаписанную пьесу восьми театрам, плутоватый драматург садится за стол и пишет с такой медлительностью, что восемь режиссеров приходят в бешенство.

Они блуждают по улице, где живет драматург, подсылают к нему знакомых и звонят по телефону.

— Да, — неизменно отвечает драматург, — моя пьеса за вами. Не беспокойтесь, будет готова к открытию. Да, да, в плане трагедии индивидуальности с выпячиванием линии героини.

Но вот наступает день расплаты. Рассадив режиссеров по разным комнатам и страшась мысли, что они могут встретиться, автор блудливо улыбается и убегает в девятый театр, которому и отдает свою трагедию для постановки в плане монументального показа живого человека с выпячиванием психологии второстепенных действующих лиц.

Признанного драматурга не бьют только потому, что избиение преследуется законом.

В таком плане и проходит вся жизнь юконских старателей.

1929

ПРАВЕДНИКИ И МУЧЕНИКИ[22]

(«Обломок империи» — фильм режиссера Эрмлера. «Турксиб» — фильм режиссера Турина)

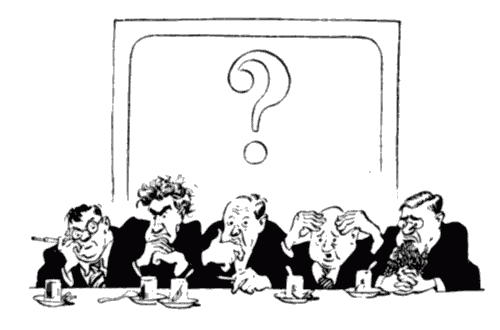

Это компания праведников, страстотерпцев, мучеников. Одним словом, это были кинорежиссеры. Их было много, человек десять. Они попивали чай и, горько улыбаясь, говорили о судьбах советского кино.

— Ужас! Ужас! — воскликнул маленький и толстый режиссер. — Что им нужно? Чего от нас хотят? И чего требуют?

— От нас требуют советскую картину.

— Но ведь я все время ставлю картины с идеологией, — завизжал толстяк. — Кто поставил картину «Грешники монастыря»? Я. Абсолютно советская картина, а они говорят, что порнография.

— Да, — сумрачно заявил режиссер с вытаращенными глазами. — Порнографии теперь нельзя.

— Вот и скучища выходит, — закричал кинотолстяк. — Какая же это картина без порнографии?

Но не было ответа на этот вопрос. Молчали киноправедники, киномученики, кинострастотерпцы.

— Тяжело! — сказал режиссер с боярской бородой. — Порнография воспрещается, а мистика разве не воспрещается?

— И мистики нельзя.

— Какой кошмар!

— Фокстрота нельзя.

— А детектив разве позволяют?

— И детектива нельзя.

— Просто бедлам.

— До чего докатились!

— Докатились до того, что даже честного комсомольского поцелуя в диафрагму нельзя.

— За поцелуйчик в диафрагму месяца два в газетах шельмуют.

— И тайны минаретов не дозволяются.

— С отчаяния стряпаешь злой агит, но и тут общее недовольство. Говорят — примитив. Невыразительно.

— Умереть хочется. Лечь и умереть. Как Петроний умер.

— Кстати о Петроний. Намедни я фильмик поставил. Из римской жизни. Мистики нет, порнографии нет, фокстрота нет, поцелуя в диафрагму нет. Ничего нет, сплошная история, граничащая с натурализмом, — у меня Нерон на пиру блюет. И что же? Нельзя! Говорят, убого. Это что же? Исторических фильмов уже нельзя? До сердца добираются? За горло хватают?

Говоривший это седовласый халтурщик в изнеможении опустился на плюшевый диван.

— И разлагающейся Европы тоже нельзя, — добавил молодой человек, как видно, подающий надежды ассистент.

На молодого человека все набросились.

— Открыли Америку. Если б нам разрешили разлагающуюся Европу! О-о-о!

Наговорившись вдоволь, режиссеры разошлись по своим шатрам. Для них все было ясно:

— Конечно. Загубили кинематографию. Амба. Работать невозможно.

Но оказалось, что нет никаких признаков амбы.

В двух последних картинах «Турксиб» и «Обломок империи» нет ни мистики, ни порнографии, ни разлагающейся Европы, ни тайн минаретов, ни блюющих цезарей, ни длиннометражных поцелуев в диафрагму, ни всего того, что компания киноправедников считает элементами, придающими фильму интерес.

И если сказать постановщикам бесконечного числа хламных картин, что именно поэтому и хороши «Турксиб» и «Обломок империи», то они никогда не поверят.

В самом деле: вместо наложницы хана главную роль в «Турксибе» играют рельсы.

Изящного молодого человека с профилем Рамон Наварро в «Обломке империи» заменяет давно небритый унтер-офицер Филимонов.

Здесь есть то, о чем забыли праведники и мученики. Здесь талант, настоящая тема и обыкновенная политическая грамотность.

И на вопли кинорежиссеров, на скорбные вопросы «что же наконец требуется», ответ есть только один:

— Талантливость и уменье не отставать от века.

1929

МОСКОВСКИЕ АССАМБЛЕИ[24]

— Пей, собака!

— Пей до дна, пей до дна! — подхватил хор.

Раздались звуки цевниц и сопелей.

Граф Остен-Бакен уже лежал под столом.

В тот вечерний час, когда в разных концах Москвы запевают граммофоны-микифоны, на улицах появляются граждане, которых не увидишь в другое время.

Вот идет тощий юноша в лаковых штиблетах. Это не баритон, не тенор и даже не исполнитель цыганских романсов. Он не принадлежит к той категории трудящихся (рабис, рабис, это ты!), коим даже в эпоху реконструкции полагается носить лаковую обувь.

Это обыкновенный гражданин, направляющийся на вечеринку. Третьего дня вечеринка была у него, вчера у товарища Блеялкина, а сейчас он идет на ассамблею к сослуживцу Думалкину. Есть еще товарищ Вздох-Тушуйский. У него будут пировать завтра.

У всех — Думалкина, Блеялкина, Вздох-Тушуйского и у самого лакового юноши Маркова — есть жены. Это мадам Думалкина, мадам Блеялкина, мадам Вздох и мадам Маркова.

И все пируют.

Пируют с такой ошеломляющей дремучей тоской, с какою служат в различных конторах, кустах и объединениях.

Уже давно они ходят друг к другу на ассамблеи, года три. Они смутно понимают, что пора бы уже бросить хождение по ассамблеям, но не в силах расстаться с этой вредной привычкой.

Все известно заранее.

Известно, что у Блеялкиных всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Думалкина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, не дают ужина и ограничиваются светлым чаем с бисквитами «Баррикада». Также известно, что Марковы придут с граммофонными пластинками, и известно даже, с какими. Там будет вальс-бостон «Нас двое в бунгало», чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и старый немецкий фокстрот «Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара», что, как видно, значит: «Я уезжаю с моей Кларой в одну Сахару».