Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды - Страница 2

И все это я мог увидеть, ко всему прикоснуться! Подумать только, еще несколько лет назад это было бы фантастикой. Но о тех временах я и думать забыл — к хорошему быстро привыкаешь.

Царь не отпускал Пушкина за границу, а вдруг сбежит? И нас не пускали — ну, конечно, сбежим! Чтобы поехать куда-нибудь, даже в Болгарию или Румынию, надо было заслужить, проявить гибкость и изворотливость, зарекомендовать себя в парткоме, чтобы дали характеристику беспартийному, но идейному и сознательному. А потом еще в райкоме на специальной комиссии произвести положительное впечатление и пройти экзамен: что вы ответите, если вам капиталисты зададут вот этакий каверзный вопрос?

Татьяне Александровой, жене Валентина Берестова, партком характеристики не дал. Почему? Добрейшей Тане, с ее девчачьей радостной улыбкой, художнице и сказочнице, автору домовенка Кузи, которого сразу же полюбили и дети и взрослые. За что обидели милого домовенка со всеми его поговорками и присловьями, а заодно и его друзей Пафнутия, Нафаню, Ховрю, Вуколочку и «бедненького Кувыку»?

Нет, не пустили, оставили Таню как заложницу: а вдруг они вместе сбегут? Берестов не хотел ехать один, но Таня его уговорила: ведь в итальянском городке Арпино, на родине Цицерона, где должны были установить мраморную плиту с его стихотворением, будут ждать и сильно расстроятся, если он не приедет. И Таня осталась в Москве. Это был ее последний шанс; за пару лет до этого ей сделали онкологическую операцию, а еще через два года она умерла. Не дали ей в первый и последний раз в жизни увидеть Италию.

Но я не помню, чтобы Валя и Таня назвали этих людей так, как они того заслуживали, все недобрые чувства были им иноприродны. Бывают такие души. Берестов любил вспоминать то, что ему сказал однажды Маршак (он замечательно подражал его успокаивающей интонации): «Не волнуйтесь, голубчик, не волнуйтесь! Они проворуются, вот увидите».

Маршак был прав. Они действительно проворовались… и пошли воровать по-новому. Но тогда мы ничего этого не понимали. Сидел чижик в клетке, выпустили его на волю. Как тут не радоваться, не чирикать, не лететь, раскрыв клюв, навстречу будущему?

Кстати, если мы уже заговорили о детских книжках.

До XIX века детской литературы как таковой не существовало. Гулливер и Робинзон написаны для взрослых, и лишь через много лет приспособлены для детского чтения. То же самое — сказки Перро и братьев Гримм. А в шекспировской Англии тем более литература детьми не интересовалась, разве что как невинными жертвами борьбы за власть (например, в «Ричарде III», в «Макбете»).

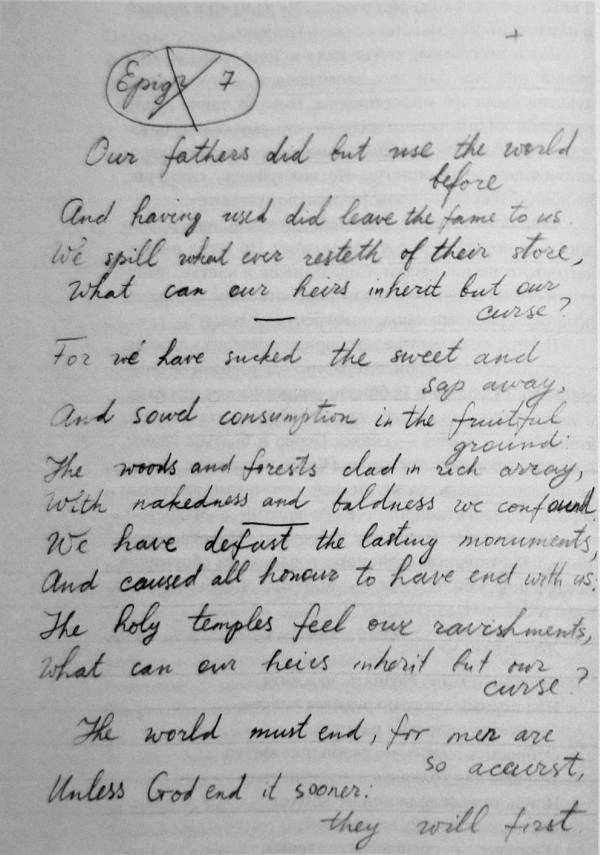

Вот почему меня так поразило стихотворение Томаса Бастарда, встреченное в одном из сборников метафизической поэзии, — поразило необычностью темы и свежестью языка:

В антологиях я смог найти только малую горстку его стихов. Напомню: это было еще в догугловскую эпоху, когда нельзя было потянуться к компьютеру и сразу получить всё, что нужно. Я и тут надеялся на Бодлианскую библиотеку, и не зря. Нашел в каталоге и выписал единственную книгу Бастарда «Chrestoleros» 1598 года — и переписал в свой блокнот (карандашом, конечно) столько стихов, сколько успел. Он до сих пор у меня сохранился, этот блокнотик с бледно-желтыми страницами. Великолепные антиномии, отточенные формулы, вполне пригодные и сегодня:

Или так:

В первый раз я приехал в Оксфорд в 1989 году. То было неповторимое время, когда рухнуло, заодно с Берлинской стеной, недоверие между Востоком и Западом; самый «медовый месяц» новых отношений. Меня опекали Рози Бартлетт — с ней мы подружились в Москве, где она собирала материал для будущей книги, — и ее руководитель профессор славистики Джеральд Смит. Я бродил по городу счастливым невеждой, дивился старинным стенам, благоговейно взирал на вывеску таверны «The Eagle and the Child» (именуемой завсегдатаями просто «The Bird and the Baby»), на вывеске которой орел уносил, как цыпленка, несчастного малыша; тут Рональд Толкин встречался с друзьями, тут рождалось Средиземье. А там, за стенами Крайст-Чёрч, жили Льюис Кэрролл и дочка декана, маленькая Алиса Лидделл… На общем обеде в Колледже Всех Душ (All Souls College) я сидел за «высоким столом» (high table), на помосте, где едят профессора, а внизу за длинными дубовыми столами обедали студенты: помните фильмы о Гарри Поттере?

Я виделся с замечательными людьми; мне даже удалось встретиться и поговорить со знаменитым Исайей Берлиным — знаменитым не только в Англии, но и в России из-за той роли, которую он сыграл в жизни Анны Ахматовой. Сэр Исайя (он был посвящен королевой в рыцари) принял меня в своем кабинете в Колледже Всех Душ. Он очень интересовался тем, что происходит в Москве, и все понимал с полуслова. Меня поразила его речь, то старопетербургское произношение, который отметил у него и Бродский, — даже не выговор как таковой, а какая-то особая внушительная интонация — профессорская? столичная? — которую мне доводилось слышать порой у петербуржцев старшего возраста; в Москве так не говорят, здесь даже у самых образованных людей речь простецкая. Где и когда успел набраться этой интонации, этих густых регистров мальчик отнюдь не из профессорской семьи, покинувший Россию в возрасте 12 лет, и как он сохранил их до старости?

На прощание Исайя Берлин подарил мне свою книгу «Личные впечатления», которая кончается воспоминаниями о поездке в Россию в сорок пятом году и встречах с Анной Ахматовой и Борисом Пастернаком. На книге он написал по-английски: «Григорию Кружкову от автора с глубочайшим уважением и благодарностью за то, что он навестил старого, старого человека. Исайя Берлин. Октябрь 1989». Буквально так: …for his visit to an old, old man. За несколько месяцев до того Берлину исполнилось восемьдесят, и эхо юбилейных событий, неизбежно «втирающих» эту цифру в сознание, отразилось в грустноватой иронии инскрипта.