Прокламация и подсолнух (СИ) - Страница 2

Может, все-таки мундир? В форме он вроде постарше смотрится и уж точно построже. Но какие мундиры в Романии[7]? Господаревым арнаутам[8] по форме положены фустанеллы, а ему сейчас только юбки и не хватало! Да и не идти же служить к туркам.

Но если военной службы не найдется, волей-неволей придется привыкать к партикулярному. Штефан вспомнил тяжелые шубы и цветастые, по-восточному роскошные кафтаны, в которых щеголяли бояре, примерил мысленно и скривился – павлин павлином. Колпак еще, и готово – не офицер, а посмешище. Уж лучше сюртук или как сейчас…

Он приосанился, расправил плечи, положил ладонь на рукоять пистолета. Снова глянул в зеркало – вроде и ничего, даже на дядьку похож чем-то. Вздохнул: дядьку он пока не видел и не слышал о нем ни от отца, ни от дворни. Расспрашивать постеснялся: на все пухлые эпистолы, которые он слал из Винер-Нойштадта, дядька не ответил ни единым словом. Может, он обидел чем дядьку? А может, тот все еще прячется от турок и потому не мог отвечать. Но его отсутствие огорчало: после смерти деда, сохранившегося в памяти веселым и ласковым стариком, Штефан никого не хотел видеть дома больше, чем дядьку Тудора, поручика русской армии, геройского боевого командира пандурского корпуса, ватафа[9] волости Клошани и бессменного дедового приказчика. Уж дядьке-то можно было похвастаться, какие сложности он успешно преодолел на экзаменах, и липпициана дядька тоже оценил бы по достоинству.

Но вместо дядьки нынче в приказчиках какой-то косомордый грек, которого Штефан видел только мельком и все-таки успел покривиться, когда отец протянул тому руку для поцелуя. Так что пока рассказы Штефана оценил только братишка Костаке, да и тот ничего не понял, судя по вопросам. Да и куда ему – Костаке отец по статской службе определяет, похоже. Ладно еще, не в монахи – то-то было бы смеху! Кстати, интересно узнать, куда отец собрался определить его самого…

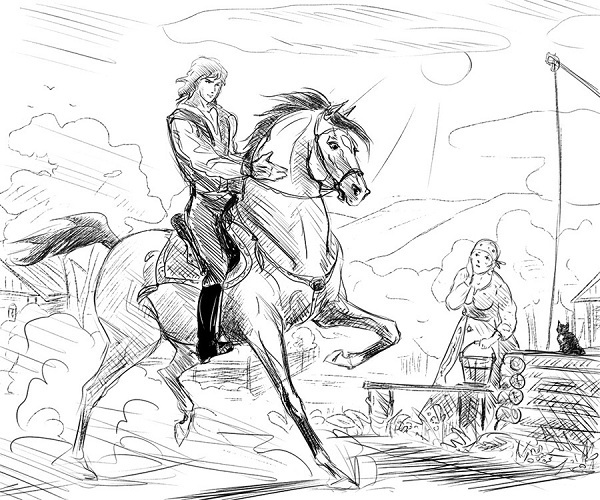

Гнедой липпициан застоялся. Конюх же, искренне обрадованный возвращением Штефана, от такой широкой души сыпал гнедому овса, что тот за три дня еще и приметно округлился. Все нерастраченные силы он выплескивал теперь то на подозрительные заборы, то на тень от колодезного журавля, то на крестьян с вилами, которые ломали шапки перед молодым боером и вздыхали о его умершей матери. Штефан злился равно на коня и на непрошеных жалельщиков: несколько недель между смертью матери и приездом дядьки для него все еще оставались самым жутким кошмаром. Вырвавшись за пределы деревни по пыльной улице, он наконец-то пустил гнедого в карьер.

Через два часа Штефан, взъерошенный, мокрый и отдувающийся не хуже гнедого, возвращался через ту же деревню к боярской усадьбе. У седла болталась неосторожно подвернувшаяся под выстрел полевая куропатка. Уложить из пистолета куропача на взлете – Штефан был собой очень доволен. Хотя, сказать по правде, он даже развернул коня и спешился, чтобы проверить, не от гнезда ли уводил его незадачливый куропач.

Разумеется, ничегошеньки Штефан не нашел и немного успокоился. Правда, пуля проделала в птичке немаленькую дыру, и вообще – что толку с одной куропатки? Порешив отдать куропача цепному кобелю, чтобы не брехал впредь на вернувшегося хозяина, Штефан утешился окончательно. Даже соболезнования баб, копошившихся за плетнями и крикливо передававших со двора на двор весть о том, что молодой господин – ну, одно лицо с боярыней Еленой, упокой, Господи, ее светлую душеньку, принимал с благодарностью, радуясь, что умершую три года назад в чужой стране маму еще помнят, хотя у имения уже с год другая хозяйка.

По правде сказать, при этой новой хозяйке в доме, на взгляд Штефана, стало гораздо больше беспорядка и провинциального духа. Он успел приметить и старые ковры, и очень по-восточному раболепных слуг, и даже то, что сестричка Люксита[10] теперь читает по-немецки с запинками. С некоторой гордостью вспомнил младшую, оставшуюся в венском приюте при монастыре. Марица, мамина радость Машинката, за три года в пансионе выучилась бегло болтать по-немецки, немногим хуже – по-французски, усвоила азы чтения и письма, обрела чинные манеры и гордую осанку и стала ужасно похожа на маму, хоть порой и забиралась на деревья к ужасу добродетельных наставниц... По деревьям ее когда-то научил лазить сам Штефан, так что монахини напрасно жаловались ему на проказы фройляйн Марихен, а за успехи в учебе он ее исправно хвалил. Вот бы и Люкситу туда, в Вену, за хорошим образованием!

Нет, дома без мамы стало не слишком хорошо. Зато по-прежнему хороши были поля вокруг усадьбы, полные пугливых козьих стад и пересеченные коварными узкими ручейками в глубоких канавах, пыльные столбы на дороге, завивающиеся за хвостом рысящего коня, далекие горы, синеющие на горизонте...

Штефан соскочил с седла возле каменного крыльца. Велел конюху отшагать коня, пока не высохнет, а после – растереть вином грудь и ноги. Гнедого мигом увели, а Штефан какое-то время чесал за белыми ушами цепного волкодава, который хрупал куропаткой и постукивал по земле обрубком хвоста. Почувствовав, что и сам обсох, пробежал на хозяйственный двор, к колодцу. Набрал воздуха в грудь и опрокинул на голову и шею ведро ледяной воды.

Птичница Ануця охнула, выпустила подол и разроняла десяток цыплят, с жалобным писком разбежавшихся по двору. Штефан подмигнул ей, помотал головой, чувствуя, как холодные струйки затекают под рубашку и почти мигом высыхают под летним солнцем.

– Боер Штефанел! – окликнули сзади. Старый Петру, когда-то дедов, а ныне отцовский камердинер, привычный с детства, как забор вокруг двора. Одно изменилось: раньше Петру вставал на четвереньки, чтобы позабавить Штефана игрой в лошадки, а теперь смотреть на старика приходилось сверху вниз.

– Что ж ты, боер, к завтраку-то опаздываешь? – буркнул Петру, глядя со смесью неодобрения и умиления. Так привычно-знакомо, словно и не было всех этих лет в Академии. Словно Штефан опять безнадежно опоздал вернуться с речки к обеду и примчался запыхавшийся, чумазый и растрепанный. Сколько раз в детстве Петру ловил его у конюшни, у колодца или встречал в прохладном темном холле! Наспех приводил в порядок одежку, оттирал грязные щеки и при этом беспрерывно сетовал, что-то скажет отец...

– Боер Николае уже справляться изволил, давно ли ты уехал и когда объявишься, – заметил Петру, будто подслушав мысли. Как некстати! Не хотелось бы сейчас выслушивать отцовские нотации про неподобающее поведение и внешний вид – он уже не ребенок. Хотя чем плоха крестьянская одежка – и в детстве было неясно. Не в боярском же кафтане по деревьям лазить или копать червей для рыбалки?

Дядька, помнится, тоже всегда предлагал отцу радоваться, что пострадали холщовые портки, а не парадное платье, когда тот разорялся про «цыганских оборвышей». И от унылых нотаций о манерах, достойных высокородного боярина, Штефана тоже обычно спасал дядька. Правда, после неизменно отчитывал за испачканный пол, но тут и спорить не хотелось – не хворый, поди, ноги на черном крыльце не сполоснуть, чтобы слугам не подтирать следы босых пяток. Да и мокрую плетенку с раками следовало сдавать на кухню сразу, а уж пугать братишку Костаке клешнятыми чудовищами и вовсе было полным безобразием.

Но теперь дядьки, которому порой хватало пары слов, чтобы отвлечь отца каким-нибудь разговором, дома нет. А отец, судя по редким письмам, вряд ли стал с годами менее зануден… Но раздражать его не стоило, и Штефан пригладил волосы ладонью и помчался переодеваться к завтраку. Время забав кончилось, настало время поразмыслить о будущем. Но сначала все-таки поесть.

Ему повезло не слишком опоздать, так что нотаций не последовало. Мачеха вежливо поинтересовалась целью его ранней прогулки, и отец, немного холодно слушавший про застоявшегося коня, при рассказе об удачной охоте заметно оттаял и объявил, что собирается на обед к одному из местных логофетов[11] и намерен взять Штефана с собой. Судя по возведенным к небу глазам Костаке, поездка эта занимательной быть не сулила...