Петропавловская крепость. Побег - Страница 7

— А хоть бы и триста.

— Итак, вы признаёте, что это ваша рукопись?

— Конечно.

— И это с неё отпечатано?

— Сами видите.

— Мне только нужно было вам это показать. Вы можете, если хотите, вернуться.

— Да, — ответил я, — всё это прекрасно, великолепно, а пока пожалуйте в крепость.

Он переконфузился… встал провожать меня в дверях, протягивая мне руку, которую я не взял, опять пустился в излияния:

— Ах, князь, я уважаю вас, глубоко уважаю за ваш отказ давать показания. Но если бы вы только знали, какой вред вы себе делаете. Я не смею говорить, но одно говорю — у-жас-ный.

Я пожал плечами и вышел.

Через несколько времени меня опять позвали ещё раз, последний, в следственную комиссию. В дверях показался прокурор Масловский, перекинулся взглядом с Новицким и выбежал.

У Новицкого на столе лежало моё письмо, взятое на мне в момент ареста, с двумя паспортами. Это была коротенькая записка шифром, в которой я писал в Москву: «Вот вам два паспорта, передайте их так-то». Я не успел её отправить, когда был арестован. При аресте я не отказывался, конечно, что она написана моей рукой.

— Вот, — начал он, — ваша записка, отобранная у вас два года тому назад. Она написана шифром, и я даю вам моё честное и благородное слово, что ключ к шифру найден на одном из ваших товарищей (он был найден у Войнаральского, которому кто-то из кружка, вопреки всем уговорам, дал его, хотя Войнаральский и не был членом кружка, и Войнаральский записал его в свою записную книжку. Масса писем, писанных этим шифром, была уже в руках Третьего отделения). Замечу, кстати, что хотя наш шифр был самый простейший и хотя эксперты хвастают, что они разбирают всякие шифры, но, прежде чем ключ был найден у Войнаральского, ни одного письма они не прочли.

— Если вы знаете ключ, так зачем же вы меня спрашиваете?

— Даю вам честное слово, что мы знаем его, но мы хотели спросить вас.

— Совершенно напрасно. Удивляюсь, как вы, умный человек, не поняли, что не стоило меня беспокоить из-за такого вопроса. Вы же знаете, что я вам никогда ключа не открою.

— Да… — бормотал он, — вот и перевод вашей записки…

— И читать его не намерен. Записка — моя, перевод — ваш. Если вы думаете, что перевод верен, — на здоровье. Не моё дело его проверять.

— Да, я знал, я предвидел, конечно, но долг службы…

— И желание выслужиться? Да? Ну, прощайте.

Когда я встал, вбежал Масловский, должно быть подслушивавший у дверей.

— Ну, что?

— Я говорил вам, что напрасно было тревожить князя. Конечно, он ничего не знает…

— Ах, князь… — начал было он опять, провожая меня в коридор.

— Прощайте, — сказал я и вышел со своей сворой конвойных. Тем и кончились мои допросы.

Расскажу уже заодно, что, когда я был в доме предварительного заключения, куда меня перевели в марте или апреле в 1876 году, говорили, что теперь дело передано в суд и скоро мы будем судиться.

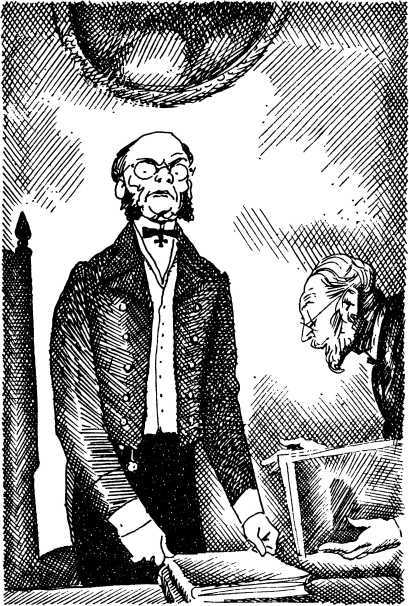

Меня потребовали к прокурору судебной палаты, некоему Шубину. Меня провели внутренним ходом из тюрьмы в здание суда, и там у стола сидел прокурор Шубин и писарь. Кипы исписанных фолиантов[26] лежали на столе.

Я никогда не видел человека противнее этого маленького прокурора Шубина. Лицо бледное, измождённое; большие очки на подслеповатых глазах; тоненькие злющие губы; волосы неопределённого цвета; большая квадратная голова на крошечном теле. Я сразу, поговорив с ним о чём-то, возненавидел его.

Шубин объяснил мне, что теперь предварительное следствие закончено и дело передано судебному ведомству. Теперь он обязан показать мне все имеющиеся против меня показания.

Их оказалось немного.

Один из заводских — один из кружка в тридцать пять человек — показал, что я бывал у рабочих и читал им лекции революционного содержания. Это был один юноша — не назову его, так как он, кажется, просто проболтался. Его приводили раз, кажется к Новицкому, на очную ставку. Меня спросили, читал ли я лекции рабочим. Я ответил, что никаких показаний давать не буду. Тогда в комнату ввели белокурого, конфузящегося молодого человека.

— Я вас не знаю, — сказал я очень резко, как только он переступил порог, не давши времени прокурору произнести полслова.

Молодой человек переконфузился.

— Я не знаю, не помню, я, кажется, их видел… Не помню, — забормотал он.

— Я вас не знаю, никогда не видал! — крикнул я на него.

Он ещё больше сконфузился, и прокурор, видя, что он готов отказаться от показаний, поторопился его вывести.

Сцена не продолжалась и двух минут.

Так вот, было его показание, что бывали у них лекции и на этих лекциях бывал я.

Потом ещё одно показание Егора — пустого-таки мужика, который околачивался около тех двух ткачей; он показал, что я бывал у них и говорил, что мужикам худо без земли и надо землю отобрать у помещиков. Затем были два показания двух ткачей, что я говорил им, что надо всех долой и что царя надо убить… Егор и другой (забыл имя) были шпионами.

Всё это была чистейшая выдумка, так как вся система наша, и особенно моя, была тогда такова, что нам до царя никакого нет дела, а поднимется крестьянский бунт, так царь, пожалуй, ещё сам убежит к немцам; что суть не в царе, а в том, кто землёй владеет. Но с этими двумя ткачами я и в разговоры не пускался, так как познакомился с ними, когда они промотали восемь рублей, данные им на наём квартиры, за что я их порядком поругал.

Увидя такое показание, я сразу понял, что оно продиктовано следователями, известно, с какой целью.

— Ну, этаких свидетелей я вам по двадцать пять рублей сколько хотите найду, — сказал я.

— А кто же это, позвольте спросить, — зашипел Шубин, — будет им платить?

Я подумал секунду.

— Вы, — сказал я, видя его злобное лицо, и ткнул в его направление пальцем.

Он просто позеленел от злости. Не то что побледнел или пожелтел, нет, так-таки зелёным стал.

Я продолжал просматривать, что ещё будет против меня. Протоколы о программе, писанной моей рукой, о конце «Пугачёвщины» — тоже моя рукопись, которую бог знает зачем берегли товарищи, о шифрованном письме.

— Ничего больше?

— Вот ещё, — подсунул писарь другое толстейшее дело, заложенное бумажками.

«Вот ещё», — подсунул писарь другое толстейшее дело…

Показания заводских, что они не помнят, чтобы я говорил против царя.

И показание милейшего Якова Ивановича[27]: «Таких речей не слыхал, а что Бородин[28] сильно бранил такого-то и такого-то (обоих ткачей) за то, что они промотали деньги, данные им, чтобы нанять квартиру, точно помню; сильно бранил: не мотайте, мол, денег попусту».

— Только?

— Только.

Я взял перо и на подложенном листе написал крупным почерком, что никаких показаний до суда давать не намерен.

ИЗ КРЕПОСТИ В ГОСПИТАЛЬ

А годы шли, и мы всё сидели в крепости.

Вот уже два года прошло; несколько человек умерло в крепости, несколько сошло с ума, а о суде ничего не было слышно.

Моё здоровье тоже пошатнулось в конце второй зимы. Табуретка становилась тяжела в руке, делать мои семь вёрст мне становилось всё труднее и труднее. Я крепился, но «арктическая зимовка», без подъёма сил летом, брала своё. У меня уже раньше были признаки цинги: раз весною она объявилась у меня в слабой степени в Петербурге. Должно быть, я вывез её из сибирских путешествий на одном хлебе, а петербургская жизнь и усиленная работа в маленькой комнатке не способствовали полному избавлению.

Теперь, во тьме и сырости каземата, да ещё при усиленной мозговой работе, признаки цинги становились яснее: желудок беспрестанно отказывался переваривать пищу. К тому же на прогулку меня выводили теперь только на двадцать минут или четверть часа, через два дня. В короткие зимние дни за пять-шесть часов успевали выпустить всего двадцать человек в день, а нас, заключённых, было свыше шестидесяти человек.