Оклик - Страница 1

Ефрем Баух

Оклик (роман в трех книгах)

Efrem Bauch. Call

First Russian edition published in 1991

by "Moria" Publishers, Box 3464, Bat-Yam,

Israel

Copyright © Efrem Bauch

Copyright © Publishers "Moria"

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced

in any form or by any means, without permission

Оклик

Ах, какая драма

с сыном Авраама…

Вступление в книгу

1

Еще с детства, в редкие мгновения жизни, возникало ощущение, что кто-то меня окликнул. Чаще всего это случалось в людном месте, и я оглядывался, и я искал того, кто меня окликнул. Но все торопились по своим делам, отчужденные и замкнутые в себе.

В эти мгновения мир, как никогда, казался мне равнодушным до крайности и в то же время с жадным любопытством подглядывающим за мной. Обычно после оклика я некоторое время жил в ожидании его повторения, ощущая странную приподнятость над суетой. Я никому об этом не рассказывал, и вовсе не из боязни, что меня примут за сумасшедшего, а из тайного чувства, что вместе с окликом мне дали намек: ты должен хранить эту тайну, и уже одним этим ты выделен среди окружающих.

Иногда оклик приходил вздохом во сне всей памятью прошедшей жизни.

Часто это улавливалось даже не как оклик, а как бы некий толчок изнутри. Такой толчок, вероятно, испытывает земля в миг, когда из нее пробивается росток, до этого лежавший без признаков жизни и набиравший силы для этого толчка, толчка, дающего начало новому растению, существу, образу или мысли.

Вот уже седьмой год, приехав из Скифии, я живу на израильской земле, в десяти минутах ходьбы от Средиземного моря, в городе Бат-Ям, что в переводе может означать город Сирен, тех самых, которые громким и сладостным своим пением завлекали людей на гибель, и люди на корабле Одиссея спаслись лишь тем, что залепили уши воском. Но они были эллины, а я иудей, и, вероятно, слух мой и дух мой не влекутся водоворотом гибельно-сладостного пения, которое ниже их чувствительного порога, но с не менее гибельно-сладостным замиранием сердца улавливают слабое дуновение, толчок, оклик…

Чего? Кого?

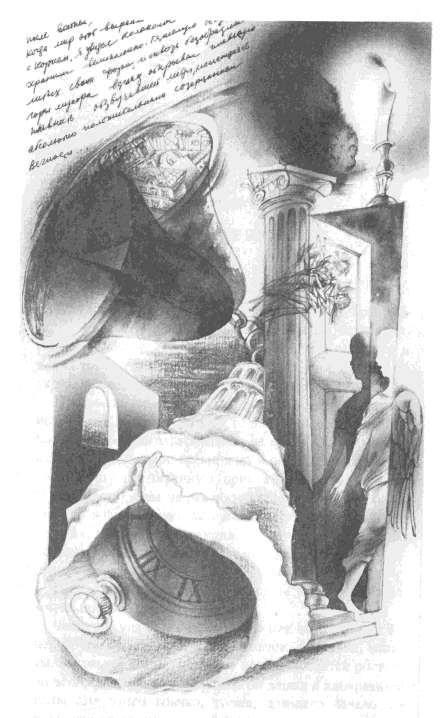

Растения? Ребенка? Ангела?..

Неожидан этот оклик протягивающего мне ветви куста. Он притаился за железными прутьями невысокой бетонной ограды дома в тени одинокого кипариса, возносящегося надо мной в кривом переулке, по которому я иду к морю. И кипарис подобен мгновенно на глазах расширяющемуся снизу взрыву зелени, который на гребне своего расширения вдруг сужается, чтобы концентрированным клинообразным копьем проколоть небо – и это постоянное движение, как бы не прерываясь, живет в его форме, в его напряженной и полной восточной тайны неподвижности, и мгновенно в нем одном, как сжатая пружина, разворачиваются горбатые улочки Ялты со всеми кипарисами, запахами древесины, миндаля, моря, жарким и в то же время дремлющим, как молодость моя в те мгновения, солнцем юга, и ялтинская аллея кипарисов, ни на миг не прерываясь, продолжается кипарисовой аллеей в городе Сирен, по которой я спускаюсь к морю, и зеленые копья, подобно клинописным знакам по глазированно-синему камню неба, через всю мою жизнь несут тяжесть прасемитской тайны.

И вот уже скрытая связь обнаруживается с каждым кустом, с каждым островком зелени среди мертвого бетона строений. Меня не интересует, более того, мне бы мешало знание имени растения, куста, дерева, мгновенно вводящее в каталогизированный мертвый мир названий. Мне куст становится близким и живым по форме, облику, воспоминанию, беспомощности и свежести, одиночеству и прикрепленности к земле. И даже имена вдруг обнаруживают свои пахнущие винным духом корни – и в имени "Крым" твердые звуки складываются в слово "крама", винохранилище. И холодом обдают подземелья, хранящие темный божественный напиток, цедимый с виноградника Бога, который, конечно же, "керем эль", Кармель, и протягивается через время моей жизни долгое сцепление корней, часть живой пуповины через тысячелетия, которая, оказывается, никогда не обрывалась и держит и меня на своей бесконечной привязи, как альпиниста держит веревка, храня его жизнь, позволяя ему висеть над безднами, подыматься на крутизну и самому удивляться собственной цепкости и небоязни. И катится этот неумирающий вал зелени, непонятно в завтра ли, вспять ли, катится через тысячелетия этот вал трав, деревьев, кустов к тому одинокому кусту, в котором запутался рогами овен, увиденный уже лишенным земного понимания вещей Авраамом в миг, когда он занес нож над сыном Ицхаком.

И этот куст вместе с овном являются неотъемлемой частью оклика, которым Ангел дважды окликает Авраама.

2

Неверный свет уходящего времени, предзакатного солнца, игрушечно посверкивающий автобус, два дерева на повороте дороги, недвижно замершая в каком-то странном порыве к дороге девушка, – да ведь это все уже было: в ином месте, в ином времени?

Такой феномен памяти, считает Анри Бергсон, случается у человека в моменты понижения энергии жизни. Но какой в душе ощущается прилив печали и желания поднять из забвения целые материки собственной жизни, окольцованные этим повторившимся воспоминанием, воспользоваться им как инструментом археолога, чтобы поднять пласты ушедших в прошлое лет.

И отчетливо встает в памяти полдень: я еду в кабине грузовика в сторону прячущегося среди плавных холмов западной Молдовы городка Ниспорены, и мимо меня, медленно, как бы проворачиваясь на оси, движется огромное, плоское, как стол, зеленое поле, и редкие на нем купы мощных деревьев, словно бы таящих в своих ветвях некую тайну моего существа, тянут ко мне пригоршни листьев, приближаются, а я миную их, удаляюсь, и они, протягивающие мне в дар собственную мою тайну, остаются ни с чем, но неизвестно, кто больше потерял.

Такое чувство охватывает меня на крымских высотах, в час заката, когда очертание Эклизи-Буруна, вершины горы Чатыр-Даг, пронизывает меня, как часть моего существа, и я пугаюсь этого, уползаю в палатку, замираю, закрыв глаза.

Нередко я ощущаю всю свою жизнь, как цепь таких потерь и забвений.

Но, быть может, это те клочки моего существования, те глубинные знаки, что подобны зарубкам на деревьях сквозь время, по которым я сегодня могу вернуться к истокам собственной жизни?

Неверный свет ушедшего времени, печальный и дорогой свет – остается в старых домах, развалинах, деревьях детства, кажущихся уменьшившимися, усохшими, как и люди к старости – мои мать, бабка, дед, вызывающие желание защитить их, чувство сердечной боли и милосердия, которые, по сути, жалость к самому себе, такому беспомощному перед водопадным напором времени. Но время это и само беспомощно перед светом памяти, пусть светом слабым, пробивающимся сквозь свинцовые спирали тумана, но такой прочной нитью выводящим через половину столетия к сегодняшним дням.

Таких затхло-долгих, слежалых свинцовых туманов нет на этой земле, прожигающей солнцем до костей, несущей тебя в потоках света и тысячелетней памяти, включающей в почти вечный контекст невероятной сжатости, как вглубь, так и вширь. Как давление и тысячелетия превращают осевшие в море пески в мрамор, так спрессованность человеческой памяти на этой узкой полосе земли целиком превратила эту память в миф, и ты, желая того или не желая, живешь в этом мифе, как мотылек в прозрачном тысячелетнем янтаре.

Вероятно, в знак протеста, ощущая свою "вечность", как увечность, ты стараешься жить суетой, которой всегда было с избытком "во человецех", и особенно на этой земле, где родились вечные слова: "Все суета сует и томление духа". На этой земле родилась словно бы навеянная и подслушанная Свыше идея, дуновение, прозрение: этот мир написан до того, как сотворен, и создавался по огненному тексту Торы – черным пламенем букв по белому пламени листа. Такой чистейшей квинтэссенции печали, родившейся на этой земле, которой насыщены псалмы Давида, нет в мире. Человеку, воспринимающему эти скрытые, невероятной мощи, волны веры, сомнения, печали и восторга, трудно скрывать себя среди обычного люда. Его поведение кажется чудачеством, если не безумием. Изменяется образ его жизни, ее ценности, ее наполненность, порядок предпочтений.