«Ночные летописи» Геннадия Доброва. Книга 2 - Страница 21

Я начал эту песню петь, а Нюра поправляет: Гена, ты неправильно поёшь. – Я удивляюсь: почему неправильно? Мотив же правильный? – Она говорит: нет, неправильно, она поётся по-другому. Вот послушай (и спела совсем на другой мотив). Ты, говорит, чувствуешь разницу? Это трагическая песня, трагическая. И она должна звучать трагически. Тут недопустимы легкомысленные нотки.

Я когда услышал это, думаю… Боже мой! Боже мой! Где эти песни? Где? Кто их поёт? Неужели только женщина с обожжённым лицом, не видящая ничего вокруг, несчастная, может так спеть? Где наши народные артисты СССР? Могут ли они вот так спеть, чтобы слёзы хлынули? Чтобы душа затрепетала, представив всю эту сцену, как он рвётся к ней в могилу, чтобы лечь рядом в гробовой келье. Можно ли так любить? Так верно, до гроба? И что мы видим в жизни? Где эти примеры для подражания?

В общем, закончил я этот рисунок. И хотя был ещё целый дом-интернат, полный инвалидов, но мне не хотелось даже ни на кого больше смотреть, потому что я видел, что несчастнее Нюры никого нет. Кто-то там смеётся, кто-то грустит, кто-то там ходит, кто-то не ходит – но всё-таки это жизнь. А тут у неё такая страшная трагедия. Тогда я спросил: Нюра, ты можешь открыть своё лицо? – А она как бы за это время уже привыкла ко мне и отвечает: Гена, я открою лицо, если ты закроешь двери. Я пошёл, закрыл двери на щеколду. И она открыла своё лицо, вернее то, что осталось от её лица. Я тут же, не теряя времени, говорю: ты сиди так, а я буду рисовать.

И вот она так сидела, голову подпёрла рукой, кофточка на ней какая-то жёлтенькая была, слегка протёртая в локтях. И из кофточки выпал крестик на верёвочке, она его держит в руке, опершись на стол. Я так и нарисовал.

Нюра пела мне ещё. Всё это были русские песни на совсем другие мотивы, чем я привык слушать. Какие-то глубокие, сильные тона, краски какие-то рембрандтовские. Вот она ещё пела песню:

Это тоже известная песня, качает брат сестру и говорит ей – расти поскорее да будь поумнее. Сразу представляешь низкую избу, сумрак. И вот брат, сам ещё маленький, качает в люльке совсем крошечную сестру. И поёт ей эту колыбельную песенку. Я слышал много колыбельных песен, но русские… это что-то особенное. Русская душа – это, конечно… это такая доброта, такое удивление перед другими нациями, которые и хитрят, и изворачиваются, и стараются оскорбить русских. А русский (вместо того чтобы ударить кулаком по столу и как-то возмутиться) спокойно на всё это смотрит своими мудрыми глазами и молчит. Что говорить? И говорить-то бесполезно. Всё равно их не переговоришь, этих говорунов…

Я никак не мог оторваться от этой Нюры. И спрашиваю: Нюра, а ты ходишь гулять или всё время сидишь тут, в этом доме-интернате? – Нет, говорит, хожу. А когда я гуляю, я надеваю эту маску на лицо, а сверху платочек подвязываю. И издали никто не обращает даже внимания на меня, что я такая инвалидка. Это только когда близко подойдут, тогда пугаются, а на расстоянии не видно. – Я предлагаю: ну, пойдём с тобой погуляем. – Она так обрадовалась: давай, пойдём, сейчас я оденусь. (Вот она надела эту маску на себя, платочек, и мы пошли с ней, она говорит: у нас тут река есть, можно к ней по дорожке спуститься.

А это не дорожка, это тропинка. Идёшь по ней – а кругом высокие некошеные травы стоят, всё в цветах, всё в этих бабочках, стрекозах, кузнечиках, солнце светит. И эти травы прямо скрывают, идёшь, а они выше тебя. Нюра палочкой ощупывает тропинку, а я её держу под руку. И вот мы спустились с ней к речке, прошли к мостику, вдоль реки немного погуляли. И я смотрю – тут кладбище рядом с рекой, в лесочке, и там развалины церкви. Я говорю: давай подойдём к церкви, посмотрим, что осталось от неё?

И мы пошли по другой дорожке, поднялись к церкви. Колокольни нет, крыша провалилась, стропила сгнили, железо торчит в разные стороны – одни руины. Вороны только над ней летают, и травы кругом цветут, они всё вокруг заглушили. Потом мы повернулись и пошли в дом-интернат. Там я с Нюрой простился. Не захотел больше никого рисовать и уехал в Москву. А ещё когда я её рисовал, то как-то спросил: а дочка приходит? – Приходит, говорит. И я взял у неё телефон дочки.

Приехал в Москву. И всё время эта Нюра не выходит у меня из головы – как она там? А она говорила мне как-то: видишь, на голове у меня марлевая накладка? Это я шла одна, упала, ударилась головой о какой-то угол и пробила себе голову, а теперь эта трещина в кости не срастается, гной идёт оттуда, из головы. (Я ещё подумал – это серьёзная рана.)

И я из Москвы стал звонить дочке: как Нюра? – А она говорит: а вот как вы уехали, так через неделю мама умерла. – A-а?! Боже мой, умерла? Я пришёл в отчаяние. Потом расспросил подробности и спрашиваю: а вот я рисовал её маску на лицо, вы не могли бы мне отдать её на память? – А дочка отвечает: вы знаете, когда мы её хоронили, то маску положили в гроб, у нас уже нет её маски.

Вот такая судьба была у Нюры Ивановой. И имя-то какое русское…

После работы в Подмосковье я подумал – а ведь есть инвалиды ещё и в Москве. И действительно, дали мне адрес Бориса Милеева, он жил на Коровинском шоссе. Пришёл к нему. Сначала он отказывался: нет, нет, я не буду позировать ни в коем случае, не нужно мне ничего, деньги у меня есть, сейчас вот бутылочку куплю, выпью, и всё. И не надо меня рисовать, ничего этого мне не нужно. А потом, когда узнал, что я родом из Омска, так рот и открыл. Говорит: о, земляк! Тогда другое дело, тогда давай рисуй. – Я спрашиваю: а как ты тут живёшь? Без обеих рук – как же ты справляешься? Тебе никто не помогает? – Один, говорит, живу. А что, я же солдат, я должен всё уметь.

А у Бориса не было кистей рук, чуть-чуть ниже локтя руки оканчивались культями. Но когда его оперировали после контузии, то раздвоили ему концы культей, получились такие захваты, и он ими мог что-то держать. Кроме того, когда я вышел на его балкон, то увидел в ящике десятки каких-то приспособлений, зажимов, пилу, молоток, клещи – и всё это привинчивалось к протезам, которые он одевал на руки. Ещё он много курил и вот этими зажимами держал сигарету.

Фронтовые воспоминания

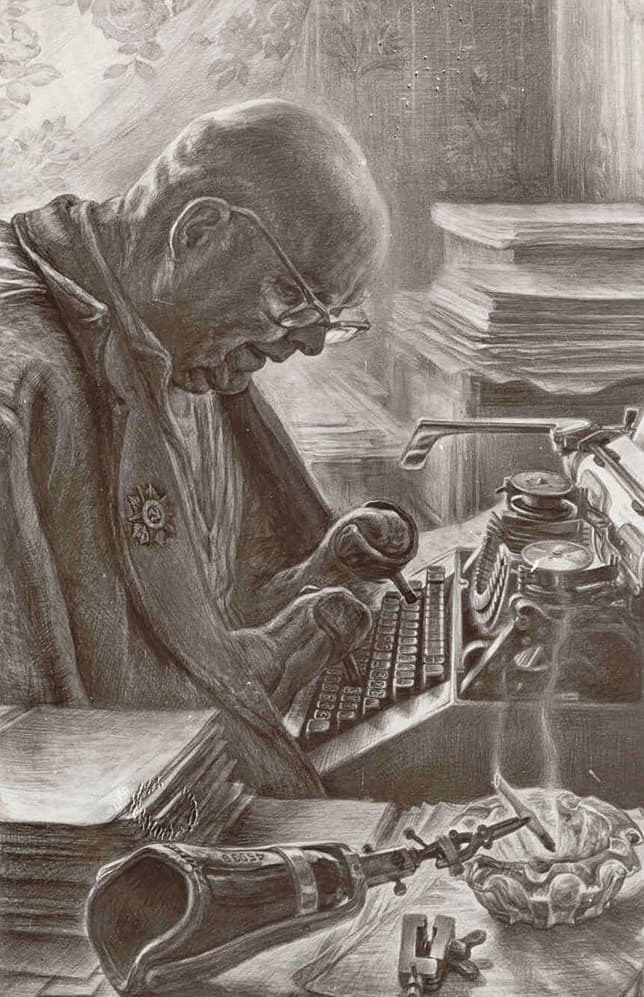

Кроме того, у него была пишущая машинка, и он постоянно на ней стучал. На эти культи он надевал резиновые насадки, на которых были металлические штыри. Вот этими штырями он бил по клавишам на пишущей машинке и довольно быстро печатал. Я спрашиваю: Борис, а откуда у тебя машинка? – Он говорит: да эта машинка уже тридцать лет у меня. Ты знаешь, после войны я не знал, как жить, чем зарабатывать. Ходил на рынок, а там воры у людей срезали сумки и снимали часы, а продавать боялись из-за того, что их поймают, заставляли меня заниматься этим. Я ходил по рынку из конца в конец, продавал часы, а деньги им отдавал. Они расплачивались со мной, и я каждый день был сытый и пьяный, они поддерживали моё существование.

А потом государство стало помогать инвалидам как-то найти себя в жизни, чтобы они не бродяжничали, не попрошайничали, не связывались с ворами и бандитами, стали их обучать разным специальностям. И вот нескольких инвалидов обучили печатать на пишущих машинках. Борису привезли домой эту большую машинку, он сначала печатал бланки какие-то, разные постановления суда, в общем, выполнял работу секретаря. Печатал хорошо, чисто, быстро и получал зарплату. Теперь ему дают в перепечатку и секретные бумаги, если что-то надо срочно, и он уже привык печатать каждый день. Я спрашиваю: а ты можешь сейчас чего-нибудь печатать, а я тебя буду рисовать? – Да это, говорит, для меня самое лучшее. Ты рисуй, а я буду печатать. Я его за машинкой и нарисовал. Тут у него на столе насадка на руку, которая держит сигарету, дымок вьётся, пепельница. А сам он на машинке печатает в профиль – лысый, крепкий такой. Омск всё вспоминал. Мы, говорит, жили на самом берегу Иртыша, на пригорочке дом стоял, сестра и сейчас там живёт с мужем. Там такая красота кругом – и лодка у нас была, и садик, и росло там всё, и цвело.