«Ночные летописи» Геннадия Доброва. Книга 2 - Страница 17

Книга о любви

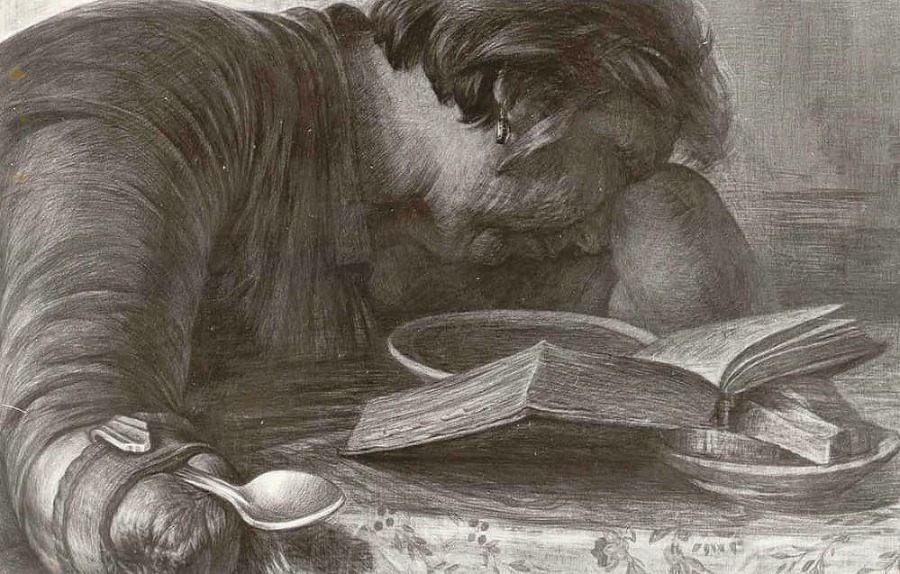

И вот она села – к одной культе у неё прикреплена ложка, на другую руку она опёрлась и задумалась. Перед ней на столе стоит тарелка. Я спрашиваю: Полина, а ты читаешь что-нибудь? – Да, говорит, читаю, вижу хорошо. – А что ты читаешь? – Ну, разные книги читаю, нравится читать книги о любви. И я тогда положил на стол перед ней книгу. Я долго её рисовал, Полина сидела, никогда не жаловалась, что устала, и этот рисунок получился. Я его назвал «Книга о любви». Инвалидка войны, жертва войны (не борец, не солдат с автоматом, а простая мирная жительница, которая во время войны потеряла руки). Так она мне и рассказывала, только жила она тогда где-то в европейской части, а потом оказалась тут, в Ногликах. (Я не всегда записывал истории моих натурщиков, моя задача была создать образы жертв войны изобразительными средствами.)

Рисовал я Полину часа два в день, и у меня ещё оставалось время погулять по этим Ногликам, посмотреть. Я увидел, что селение это было совсем небольшим. Недалеко от дома-интерната, у киоска (где рюкзак у меня украли), находился клуб, в этот клуб вечерами стекался народ, там показывали фильмы. Иду как-то по улице, смотрю на людей, уже почти стемнело. И вдруг сзади громкий топот – бежит человек во всю мощь. Со мной поравнялся и спрашивает: где тут дерутся? – А здесь ещё какой-то парень шёл, и он показывает: вон там, в овраге. И тот побежал вперёд. Не успели мы пройти и пяти минут, как этот, бежавший, уже идёт обратно – всё лицо в крови, руки в крови, но очень довольный. Я спрашиваю: ну что, подрался? – Да, говорит, подрался.

А парень тот, который шёл, объясняет мне: это местный баклан. Это такие люди, им лишь бы подраться – ему даже неинтересно, кто там с кем дерётся, по какой причине. Ему важно принять участие, кому-нибудь морду набить, и ему в это время набьют, и он доволен, что подрался, что энергию свою выплеснул. (Я потом как-то зашёл там в сельсовет – сидит работает русская женщина, я спрашиваю: как вы тут с нивхами живёте, они такие воры, драчуны? – Она говорит: да они просто все пьяницы, а после пьянки у них всегда драки происходят.)

Однажды я Полину спрашиваю: а с кем ты дружишь? Тебе же трудно одной? – Она говорит: а здесь есть один парень. Хочешь, сходим к нему? – Я отвечаю: давай пойдём. А он оказался рядом, в соседней комнате. Открываем дверь, и сидит типичный уголовник, будто только что из тюрьмы вышел. Весь выколотый, здоровый, крепкий, голова подстриженная, и – без обеих ног. (У Полины, значит, нет рук, а у него нет ног.) И он говорит: Полин, давай садись, чаю попьём. У него на столе уже заварка, сахар, всё есть, и он тут угощает.

Я его спрашиваю: где вы ноги потеряли? – А я, говорит, вор. Украл в поезде у своих же подельников, и они мне решили отомстить. Но драться со мной бесполезно – я могу одним ударом сразу убить наповал. Тогда, говорит, они меня сперва напоили, я ослаб. И после этого меня потащили за руки в тамбур и посадили между вагонов на эти стыковочные «блины». И когда поезд под горку пошёл, вагоны сошлись, и этими «блинами» мне раздавило сразу обе ноги. А после этого они бросили меня тут же, между вагонами, под поезд. Они думали, что меня там разрежет на части, но я уцелел, поезд надо мной прошёл. А ноги мне все раздробило этими «блинами», ноги потом в больнице отрезали. Но, говорит, я вор, я не жалею ни о чём. Как был вором, так и умру им. (И он действительно выглядел сурово, руки огромные, весь выколотый.)

Когда я выходил днём, то видел множество собак. Огромные лайки – и рыжие, и белые, и чёрные – жили совершенно свободно и бегали по улицам целыми стаями. А у нас в доме-интернате жарили рыбу, картошку варили (кормили очень хорошо) и остатки выбрасывали прямо в снег. Собаки сбегались и кушали. Главное, они были хотя и огромные, но все очень добрые – никогда не бросались, не лаяли, не кусались. А если подойдёшь и погладишь, то они сразу начинали ласкаться. И одна чёрная собака так ко мне привыкла, что всё время сидела и смотрела на дверь – когда я выйду. И как только я выходил, она сразу виляла хвостом, прыгала мне на грудь передними лапами, тянулась своей мордочкой и хотела лизнуть меня в лицо, в общем, выражала самые ласковые свои чувства, я тоже её обнимал. Я полюбил эту собаку, она стала мне другом.

Она всегда прыгала, прыгала вокруг меня, как бы спрашивала – куда пойдём? – А я ей показывал: сегодня пойдём туда в лес. И она бежала. Обгонит немножко, обернётся, посмотрит, что я иду, и опять мчится вперёд. Потом забежит куда-нибудь в сторону и оттуда наблюдает, как я иду. А через некоторое время обратно возвращается ко мне, трётся о ноги, просит, чтобы я её погладил. В общем, замечательная была собака, она ко мне очень привязалась, а как я её полюбил, можно и не говорить, потому что у меня там не было знакомых, только Полину я рисовал. Эта чёрная собака – просто чудо! Я иду по глубокому снегу, и она рядом – проваливается в снег, но всё равно не отстаёт. И вот мы с ней по этому перелеску идём, идём, куда глаза глядят.

И так вот мы с ней шли, шли, стемнело уже, звёзды на небе. И вдруг я смотрю – что это такое? Куда мы пришли? За ёлками (а ёлки там редкие и небольшие) стоят ракеты вертикально, смотрят вверх – крылатые ракеты. Я ей говорю: куда это мы с тобой зашли? Ну-ка пойдём скорее обратно, а то нас тут ещё арестуют. И действительно слышу – там люди разговаривают, фонарики у них, что-то они там освещают. В общем, я понял, что там какие-то пограничные части стоят, близко нельзя подходить. Мы повернули и пошли обратно.

Там у нас в доме-интернате на втором этаже тоже жил художник, нивх. Что с ним было, почему он там жил – я уже не помню, кажется, он не мог ходить. И как-то он увидел меня и говорит: приди ко мне. Я пришёл. Он показывает на ножницы: я тоже рисую, только я рисую не карандашом, а ножницами. – Я удивился: как так? – А вот, говорит, смотри.

Он берёт старую рентгеновскую плёнку и без всякой подготовки, без эскиза ножницами начинает вырезать (крутит эту плёнку ножницами туда-сюда, туда-сюда). И я смотрю – вдруг появляется северный олень с ветвистыми рогами, как бы несётся по тундре. Просто ювелирная работа! Я говорю: подари мне этого оленя. – Он: конечно, бери, я сейчас тебе ещё сделаю. Я этого оленя в свою папку положил. Он мне ещё делает – прямо на глазах, начиная с копыта. И такая точность, такое изящество, все изгибы оленьих ног соблюдает – это удивительно, я первый раз видел такого талантливого человека. Он говорит: ой, у нас тут столько художников – вырезают и на плёнках, и режут из моржовых костей разные фигурки – и собак, и чаек, и оленей в упряжках, и чумы эти – всю жизнь свою изображают. Я думаю – вот это да! Потом, когда в Москву приехал, прицепил этих оленей к абажуру над столом, и когда горела лампа и светился абажур, то олени эти силуэтом как бы там бежали.

Однажды (я всё ещё Полину рисовал) мне говорят: тут море недалеко, туда пойдёт бронетранспортёр с рыбаками, можешь с ними съездить, посмотреть Охотское море, и с ними же вернёшься обратно. Сели мы в бронетранспортёр и поехали. И вдруг я вижу реку – огромная широкая река, а растительности почти никакой, только маленькие берёзки на берегу и верхушки больших деревьев торчат изо льда. Я спрашиваю: а как же летом тут люди ездят? – А вот, говорят, ломают моторы об эти затонувшие деревья. Эти ели и сосны прямо со дна стоят вертикально, иногда их тросами вытаскивают на берег, а иногда они скрываются под водой, так что сверху их не видно. (Рыбаки мне рассказали.)

Вот мы ехали, ехали по этому снегу, абсолютная белизна кругом. А потом – раз, и мотор заглох. Я думаю – как же мы теперь? Ни справа, ни слева, ни впереди, ни позади – ни одной живой души. И я даже испугался, что мы тут замёрзнем, я вообще был легко одет. Уж не говоря о том, что вдруг мы провалимся под лёд, и никто нас не будет спасать на таком морозе (даже подумать об этом страшно). А эти рыбаки тоже в каких-то телогрейках, шапках-ушанках…