Ночь перед Рождеством (1982) - Страница 2

Но и этим перечнем не довольствуется Гоголь, приступая к повествованию. На первой же странице «Ночи перед рождеством» имеется сноска, где объясняется смысл понятия «колядовать»: «Колядовать у нас называется петь под окнами накануне рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка… колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат…» Обратим внимание на это настойчивое стремление Гоголя создать четкую реалистическую картину бытия, ибо впоследствии она сдвигается с «насиженного места» резким взлетом вымысла, могучим всплеском фантазии.

Как правило, прежде чем воспарить к просторам вымысла, Гоголь спокойно и детально описывал «интерьер» – ту «сцену жизни», на которой происходят совершенно невероятные события. Невероятные события начинались у него в достоверных обстоятельствах. На бытовой, тщательно описанной сцене появляется черт в «Ночи перед рождеством». У Солохи валяются в хате пустые мешки; долговязый кум с богатым казаком Чубом бродит по метельной улице в поисках шинка; Оксана с девушками колядуют под окнами и поют веселые песни. Не было бы всего этого, достоверного, реалистически описанного на земле, не мог бы у Гоголя пролететь над нею маленький хитренький черт.

Лермонтовский Демон летает над пустынной землей, отдыхая на горных хребтах, озирая холодные просторы. Черт Гоголя словно и сам выходит из хаты перед «взлетом». Вот парит Демон: «И над вершинами Кавказа Изгнанник рая пролетал: Под ним Казбек, как грань алмаза, Снегами вечными сиял… И дик и чуден был вокруг Весь божий мир…» А вот как описана сцена из «Ночи перед рождеством», где черт, желая насолить людям, крадет в небе месяц: «…Волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том всё село…» И в том, как обставлена сцена для появления черта, видна особенность писательской манеры Гоголя, особое, индивидуальное качество его реалистического письма.

Эта особенность мастерства великого писателя, соединяющего подробное описание реального быта с необузданным полетом фантазии, останется характерной для него на всем протяжении литературного труда. И в этом смысле «Петербургские повести» Гоголя, написанные позднее, такие как «Нос», «Портрет», «Шинель», не отделены от дерзкой фантастики «Ночи перед рождеством» или «Сорочинской ярмарки». И в них, как в ранних «диканьских» повестях, фантастика вырастает из быта, опирается на крепкие конструкции реального мира. «Ночь перед рождеством» знаменательна и в этом смысле – именно с нее и с «Сорочинской ярмарки» начинается для нас тот Гоголь, которого мы знаем и любим с детства, Гоголь – певец реальной действительности, Гоголь – певец ее скрытых чудесных сил, чье проявление неожиданно озаряет новым светом привычную картину жизни.

«Ночь перед рождеством» – произведение программное еще и потому, что именно здесь начала складываться та уникальная в русской да и в мировой классике гоголевская манера письма, которая будет называться впоследствии «смехом сквозь слезы», как определил ее сам автор, как писали об этом, говоря о Гоголе, великие его соратники Пушкин и Белинский.

Белинский, первым назвавший начинающего Гоголя гениальным писателем, отмечал: смех Гоголя «растворен горечью», это «комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния». В сцены, исполненные живого народного юмора, ослепительного солнечного смеха, вдруг вплетаются у Гоголя тревожные ноты. Но сколько бы ни писали о грустной интонации гоголевских произведений, о сплаве смешного и трагического в его писательской палитре, главным в творчестве Гоголя был всё же смех, смех как естественное начало каждого его замысла, как природа его таланта. Гениальный Пушкин постоянно говорил о смехе Гоголя как о важном качестве его дарования, никак не противоречащем высокому назначению художника. Однако иные современники Гоголя полагали, что веселый смех в искусстве сродни грубому народному фарсу.

«Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“, – писал Пушкин. – Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная. Наборщики помирали с хохоту, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою». Или еще: «Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина».

Остановимся на этом имени – имени Дениса Ивановича Фонвизина, высоко ценимого Гоголем за бессмертную комедию «Недоросль», без которой не было бы бессмертной комедии «Ревизор». И чтобы выразить это уважение, Гоголь не раз назовет в своих произведениях имя замечательного предшественника – славного старейшины разящей русской сатиры.

В «Ночи перед рождеством» читатель совершенно неожиданно встречается с Фонвизиным. Вакула во дворце у царицы просит туфельки для своей Оксаны. «Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже… – Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом!.. Вот вам, – продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего по далее от других… человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, – предмет достойный остроумного пера вашего!»

Упоминание о Фонвизине в фантастической малороссийской повести многозначно. Здесь и благодарность младшего старшему на торной дороге служения Сатире, здесь и признание творческой близости.

«Ночь перед рождеством» – повесть поистине народная, и не потому только, что в основе ее лежит множество фольклорных мотивов и народных поверий, но потому, что основу ее составляет подлинно народное отношение к добру и злу, к нравственному и безнравственному. Нравственно то, что связано с трудом, с чистой любовью, со стремлением послужить людям. Безнравственно все то, что приносит в жертву наживе земные естественные человеческие чувства.

Все прекрасное творится на земле – здесь соединяются в конце концов влюбленные, здесь торжествует добро, добытое своими руками. В небе же роятся у Гоголя черти и ведьмы, там летают на метлах, крадут сияющие звезды, задумывают хитрые, идущие во вред людям интриги. Народ крепко стоит на земле, ему нет дела до загробной жизни, до поповских россказней о райских кущах, – справедливость должна царить на земле. Так думают Гоголь и его герои из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», такова и народная точка зрения, делающая «Ночь перед рождеством» произведением по-настоящему народным.

Мы с удовольствием читаем каждый раз заново эту гоголевскую повесть, мы с радостью слушаем оперы, смотрим балеты, встречаемся с инсценировками в детском и взрослом театре, сделанными по этой повести. Она давно уже стала для нас и вечно мудрой классикой и всегда живым, очищающим душу наслаждением.

И. Вишневская

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

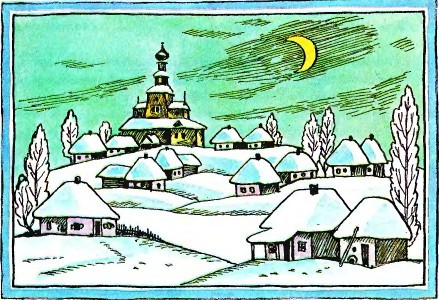

Последний день перед рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа[1]. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке, с барашковым околыш-ком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с Комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец[2]: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.