Михаил Кузмин - Страница 104

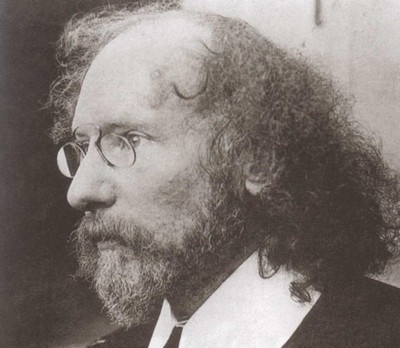

В одном из поздних интервью Ахматова обмолвилась несколько жестоко, но в известном смысле справедливо: «Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году»[695]. С арестом Юркуна погибло большинство поздних рукописей Кузмина, стихи практически не печатались. Кузмин, подобно Брюсову и Блоку, ушел в далекое литературное прошлое. Только, в отличие от них, он не был произведен в классики, а оставался лишь одной из фигур литературного фона эпохи, почти не различимой.

Думается, что для него самого было бы приятным сюрпризом прочитать в книге воспоминаний эпизод из лагерной жизни тридцатых годов: «…накануне, на собрании, Полянцев предложил применить к ней суровый вид репрессии — полить ее из поганого ведра, после чего она считалась бы опозоренной и никто из ее среды не мог бы иметь с ней ничего общего. В барак вошел автор проекта с гитарой в руках. Перебирая струны, он пел: „Дитя, торопись, торопись, помни, что летом фиалок уж нет!“ Дедикова хриплым голосом спросила с верхних нар: „Жора! Правда ли, что ты хочешь лишить меня звания Тоси?“ Продолжая перебирать струны, Полянцев пожал плечами и сказал: „А какое мое дело?“ Потом бравурным речитативом повторил три раза: „фиалки, фиалки, фиалки“, приглушил струны ладонью и вышел из барака. Это была его последняя песня»[696]. Давняя «песенька» Кузмина удержалась в устах не профессионального исполнителя[697], не тонкого ценителя русских романсов, а авторитетного уголовника.

Кюхельбекеревская строка: «Горька судьба поэтов всех времен» — явно даже не подразумевала такой судьбы, какая выпала на долю Кузмина: один из самых известных поэтов своего времени, истинный, до мозга костей, лирик, предугадавший очень многое в путях развития мировой поэзии, оставался на своей родине (как, впрочем, и в русской диаспоре) практически забытым. И все-таки мы уже стали свидетелями того, что многочисленные читатели поэзии находят прелесть в прекрасной ясности и изысканной сложности его стихов, как постепенно оживает его изящная проза, как становится все определеннее его место в истории русской литературы не только начала века, но и литературы послеоктябрьской, когда подпольное, заветное, крамольное постепенно выходит на поверхность.

В 1907 году Кузмин придумал себе эпитафию: «30 лет он жил, пел, смотрел, любил и улыбался»[698]. Надпись на его могильной плите предельно проста:

ИЛЛЮСТРАЦИИ