Конец Кикапу. Агатовый Ага - Страница 8

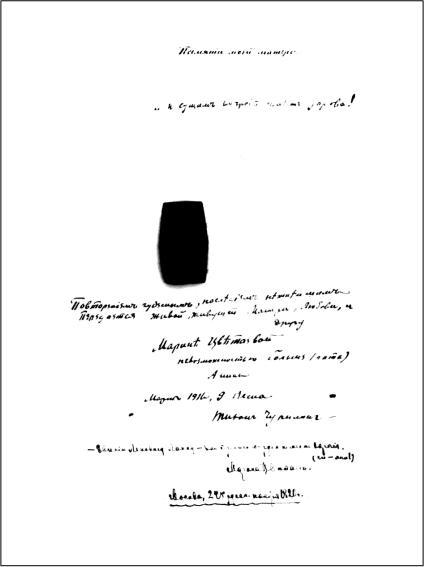

Б. Корвин-Каменская. Макет каталога выставки (1921)

Приложения

Анастасия Цветаева. О Тихоне Чурилине

Однажды, переступив порог Марининой комнаты, – жила она тогда в Борисоглебском переулке, – я увидела в первый раз поэта Тихона Чурилина. Он встал навстречу, долго держал мою руку, близко глядел в глаза – восхищенно и просто, в явной обнаженности радости, проникания, понимания, – человек в убогом пиджачке, в заношенной рубашке, черноволосый и – не смуглый, нет – сожженный. Его глаза в кольце темных воспаленных век казались черными, как ночь, а были зелено-серые. Марина о тех глазах:

Тихон улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал Марину и меня целую уже жизнь, и голос его был глух. И Марина ему: «Я вас очень прошу, Тихон, скажите еще раз „Смерть принца“ – для Аси! Эти стихи – чудные! И вы чудно их говорите…» И не вставая, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес:

К концу стихотворения голос его стихал. Прочтя, Чурилин сидел, опустив голову, свесив с колен руки, может быть позабыв о нас. Но встал тут же, прошел по комнате – три шага вперед, три – назад – от шарманки к дивану с чучелами лис, мимо синей хрустальной люстры. Мимо маленькой картины, маслом, в тяжелой раме – лунная ночь, на снегу – волк (мамина когда-то работа). Позади, под лупой, под всей высотой небесной, в немыслимом голубом безлюдье – волчьи следы.

Наша жизнь! Огни дружбы и любви, страсть к старинным вещам, любимые книги… И стоит между нас затравленный человек, нищий, душою больной поэт.

Как-то отступила дружба Марины с Соней Парнок. Еще не бывал у нее тогда Осип Мандельштам. Все заполнил и заполонил собою Чурилин. Мы почти не расставались ту – может быть – неделю, те – может быть – десять дней, что я провела в Москве в начавшейся околдованности всех нас вокруг Чурилина. Он читал свои стихи одержимым голосом, брал за руки, глядел непередаваемым взглядом: рассказывал о своем детстве – о матери, которую любил страстно и страдальчески, об отце-трактирщике. И я писала в дневник: «Был Тихон Чурилин и мы не знали, что есть Тихон Чурилин – до марта 1916 года. Он был беден, одинок, мы кормили его, ухаживали за ним».

Помню книгу стихов его – «Весна после смерти» – большого формата с рисунками Наталии Гончаровой.

Уже после Марининого отъезда за границу я вновь встретилась в Москве с Тихоном Чурилиным. Как же изменилась его судьба! Вместо нищего, заброшенного поэта, вышедшего из клиники, я увидела человека в его стихии: его уважали, печатали, он где-то числился, жил с женой в двух больших комнатах, кому-то звонил по телефону по делу, – метаморфоза была разительна. Жена его, горбатая пожилая художница Бронислава Иосифовна Корвин-Каменская (прозванная им «Бронкой»), была по-матерински заботлива и, как человек искусства, понимала его немного бредовые стихи. Это было корнем их единства. Я была счастлива, видя его счастливым, – это в нашу первую встречу в 1916 году казалось совсем невозможным. В стихах его тоже произошла перемена, – то были какие-то запевки, заговоры, заклинания. В них проснулся некий сказочный дух.

Он еще болел, но его, видимо, лучше лечили, и когда наступали у него обострения и он боялся оставаться без Бронки, она звонила мне и уезжала по делам, считаясь с часами моего сколько-нибудь свободного времени. Тогда я ехала к Тихону, сидела с ним во все время ее отсутствия, кормила его, утешала, что Брон-ка скоро приедет, отвлекала его рассказами о Марине, которую он жарко, преданно чтил.

Бронку художники отмечали как талант, ее работы брали на выставки.

Эта пара – Тихон и Бронка – были трогательны, они напоминали двух птенцов на ветке. Как было радостно не видеть нужды вокруг них! Достаток их дней казался почти богатством в сказочно изменившейся судьбе Тихона. Я писала о нем Марине. Человек, вышедший из народа, нашел свою среду и признание.

Марина Цветаева. Из очерка «Наталья Гончарова»

В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, Вокзал и, особенно мною любимое – не все помню, но что помню – свято:

– Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову «иллюстрация». Почти не произношу. Отвращение двойное: звуковое соседство перлюстрации и смысловое: illustrer: ознаменичивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл (ознаменичивать) – оскорбителен для автора, возьмем ходовое понятие – для художника[2].

Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что сделала Гончарова по отношению книги Чурили-на. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть – первично. Wie ich es sehe.Словом – никогда без Германии не обойдусь – немецкое nachdichten, которым у немцев заменен перевод (сводной картинки на бумагу, иного не знаю).

Стихи Чурилина – очами Гончаровой.

Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего двухсот экз<эмпляров>. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.