Град Петра - Страница 1

Град Петра

Художник мерил гостя взглядом.

— Зо... Зо... Я мог бы писать с вас Геракла...

Перед ним был великан — без малого семи футов ростом. На красивом лице нелепые усы — два кустика колючек. Губы обветрены, лупятся. Широко размахивая руками, гость прошёлся по мастерской, ко всему любопытный. Заглянул в горшки с красками.

— Мне очень жаль, ваше вёл... господин Михайлов[1]. Я, помешал вашим занятиям.

Инкогнито прозрачно — ни для кого не секрет, что под именем Петра Михайлова, дворянина без чинов и титулов, путешествует русский царь. Амстердам захватил его. Пётр примчал с Ост-Индской верфи, на ладонях смола.

— Голландцы гостеприимны. Но, полагаю, Англия примет вас не хуже.

Говорят по-немецки, на родном языке Готфрида Кнеллера. Уроженец Любека, придворный живописец Вильяма Третьего, европейская знаменитость, он приехал из Лондона, чтобы писать Петра.

— Я благодарен его величеству.

Московит послушно сел. Художник поворачивал его, хватая за волосы, за виски. Церемониться с клиентами не привык.

— Нет, нет, ваша великолепная фигура исчезла. Встаньте, прошу вас! Зо...

Обернулся к мольберту, начал эскиз. И тогда модель стала проявлять недоумение. Уголёк высекал витязя, закованного в латы до самых пят.

— Одежда партикулярная, — художник снисходительно улыбнулся, — на портрете недопустима.

Кафтан простого горожанина, уже поношенный, служил Петру бессменно. Отвергать его ради парсуны, играть машкерад? Надо ли?

— Рыцарская броня, мой господин, есть символ могущества воинского. Оно более всего прославляет потентата. Символ не равнозначен натуре, господин мои, он возвышает нас над ней. Даёт понятие общее. Ясно ли вам?

— Знаю я...

Пётр дёрнулся досадливо. Чего тут не понять?

— Я имел в мыслях Георгия Победоносца. Могу написать вас иначе. Один итальянский владетель пожелал уподобиться Александру Македонскому. Я выполнил, хотя не одобряю такую вычурность.

— Македонца не надо.

— Стойте, ради бога, спокойно, господин Михайлов. Я не принуждаю вас.

— Что он сотворил доброго, македонец? — бросил Пётр, распаляясь. — Воевал, а пользы что принёс?

— Точно так. Руку, руку опустите!..

Пускай тогда рыцарь... На полотне возникли волны тяжёлой ткани, бахрома, кисти, и Пётр, спохватившись, сорвался с места.

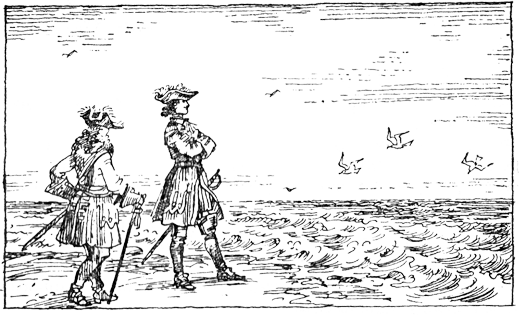

— Море! — выкрикнул в упор. — Прошу вас, море...

Море? Куда его поместить? Но ведь коронованная особа не может стоять на берегу как любой прохожий.

— Всё равно — море.

Трудная досталась модель...

— Может быть, поле битвы?

Уступка, но последняя... Уголёк рисует батальное зрелище — клубы порохового дыма, квадраты полков. Фон приличествует не царю — генералу его.

— Поле есть символ приобретённой земли. Вода не представляет прочного владения.

— Море и корабли, — твердил Пётр. — Вы умеете нарисовать линейный корабль?

Уголёк упал на пол.

— Увольте меня! Я не стану писать вас гуляющим по берегу. Вы не фрейлина двора. Моё реноме дорого мне, господин Михайлов. Надо мной будут смеяться. Над вами тоже...

Подобрал уголёк, резко очертил на холсте окно. За ним — пустота.

— Там — всё, что вам угодно... Вообще фон я обыкновенно доверяю помощнику. Здесь я один... Что ж, укажу вам способного мастера.

На том и сошлись.

После того Пётр лишь один раз забежал позировать. Некогда! Портрет завершили без него — Кнеллер, а затем голландец ван дер Вельде, опытный маринист.

Странный портрет... Рыцарь стоит у окна, открытого на море, в кипение волн вдавились два линейных корабля. Их обшивка, вооружение, такелаж переданы скрупулёзно.

С кем ведут бой?

Картина вызвала толки. Особенно оживлённые — в Лондоне, куда вскоре её доставили.

— Московия не рассчитывает более сокрушать турок, — докладывают королю Вильяму лорды адмиралтейства. — Правда, Азов покорен, но выхода в Чёрное море у русских нет. Возможно, другое море влечёт царя...

Многопушечные титаны, намалёванные столь устрашающе, — покамест в его воображении. И всё же... Англия окажет московиту почести наивысшие.

— Пусть он посмотрит на нас, — сказал король. — Парады, морские ученья... Он обнимается с голландцами? Так надо утереть им нос.

А Пётр забыл о портрете. В Амстердаме, в городе на островах, у моря, закладывали фрегат «Пётр и Павел», царь и его товарищи взялись построить корабль целиком — от киля до такелажа.

Два с лишним года оставалось до Северной войны, почти шесть — до того дня, когда на одном из островов невской дельты был начат Санкт-Петербург.

ЧАСТЬ 1

НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ

Вылезать из

лохани не хотелось. Дух мяты и шалфея кружил голову сладко. Измайлов[2] забылся, сидя в горячен воде, мнил себя дома, за тысячу вёрст от постылого Копенгагена.

Кутаясь в тяжёлый халат, помрачнел. Вспомнилось, как обидел его царь. А доброхоты подхватили, разболтали. Дурная слава не хромает — птицей летит.

— Мешок дурости старой, — так сказал государь.

Доколе же терпеть попрёки? Разве виноват посол, что король Фредерик[3] оказался союзником негодным: чуть побили его шведы — запросил пардону. Нейтральность блюдёт — и то ладно. И мастеров уступает, кого не жаль...

Ох, до чего обрыдла должность! Опять Ефрем шаркает, сует писанину.

— Запали-ка! Не разберу.

Из пяти свечей, воткнутых в хребет серебряного кита, секретарь зажёг две. Велено экономить. Полдень уже, а темно, канал от ненастья чёрен.

«Кудерный мастер Иван Пижон» — значится в челобитной. Завивал министров датского двора. Ныне изъявляет желание ехать в Россию.

— Слышь, Ефремка! — негодует посол. — На солдат, что ли, парики нацепим? Ух, молодцы кудрявые! Страсть испугают шведа!

Откинул листок, взял другой. Петра Паланде просьба, мастера кружевного дела.

— Парики да кружева... Эдак воюем... Саранча на наши хлеба...

А царь пеняет — в Дании набор идёт слабо. Что ж, королю не укажешь. Не уступал людей. А теперь казну-то порастряс на всякие роскошества — и рад избавиться.

— Кружева, цветочки... Ягодки соберём ли? Разрешит ли Карл[4]? А это кто таков? Тут курица набродила — на-ка, читай!

— Степан Лубатье, багинетчик... Штыки евоного изделья всюду похвалены.

— Привирает небось...

Однако не чета тем дармоедам. Не цветочник. Хвастлив только. Всюду похвален... В целом свете, что ли?

Тянуло обратно в мыльню. На канале Христиансхавен стукались бортами суда, а чудилось — бьют в хилую стену посольства.

Ефрем принёс чарки, ушёл в погреб за водкой. Измайлов оглядел накрытый столик. Назначена аудиенция. С мастерами, с подлым званием, речь короткая, а господина Трезини[5] нужно принять с честью. Дворянин всё же...

Ефрем отшатнулся, открыв дверь, — так быстро, смело вошёл человек невысокого роста, лёгкий, в помятом коротком кафтане.

— Припадаю к стопам светлейшего князя, — пропел он бойко немецкие слова.

Посол ответил с подобающей учтивостью. О господине архитекте наслышан и ждал со дня на день.

Потом замолчали оба. Гость уставился на икону и смешно заморгал, ослеплённый золотым окладом с каменьями. Обвёл взглядом лавки по стенам, сундук, окованный фигурным железом. Подивился на бочонок в углу, с ковшом на крышке, — квас-то и вовсе в диковинку.