Библейский зоопарк - Страница 5

Вот молодая семья, живущая в Рамат-Гане. Их дети, пяти и семи лет от роду, до безумия любят ездить по торговому центру «Азриэли» на педальном жирафе. То есть предполагается, что это жираф, но для вящей честности его следует называть камелопардом, потому что на самом деле один Бог знает, кто это такой[4]. У камелопарда в спине дырка: бросаешь монетку, крутишь педали и спокойно едешь по ногам остальных посетителей со скоростью полтора километра в час — то есть по каждой ноге проезжаешь медленно[5]. Это очень приятно, я попробовала. Так вот, дети до дрожи любят этого пахнущего застарелым мороженым камелопарда, зовут его Беней; родители, не будь идиоты, быстро понимают, что пятишекелевые монеты, которые надо кидать Бене в позвоночный свищ, — это всемогущая валюта, великий объект вожделения. Всё начинает стоить пять шекелей: убрать игрушки — пять шекелей, поцеловать на семейном торжестве сумасшедшую бабушку Мири, которая в ответ кусает тебя за ухо, — пять шекелей, разрешить папе взять с собой в ванну твою резиновую уточку — пять шекелей. Проблема одна: так и разориться недолго. Израильская изобретательность приносит родителям гениальное решение: они покупают Беню. Ну, не Беню, но — говорят они детям — родного брата Бени, Даню. И теперь педальный камелопард есть у нас дома! Писец коту, но зато всем остальным счастье. Однако поездка на нем стоит сколько? Десять шекелей. Десять шекелей стоит поездка на Дане, педальном брате нашего Бени, потому что Беню кормят же питами в торговом центре, а Даню же надо кормить самим. А десять шекелей — это в два раза больше, чем пять шекелей. Так что бабушке Мири теперь достается два поцелуя, а у детей симметрично горят оба уха — гораздо красивее, и гости не задают осторожных вопросов, а просто полагают, что они у нас такие застенчивые ребята. Но самое-то главное — в процедуре всегда участвуют одни и те же десять шекелей! Дети, что вы тут делаете? Вы же уже легли! В течение нескольких секунд застуканный отец чувствует себя неловко, потому что его рука явно шурует где-то в области Даниных гениталий. Но дети, кажется, ничего такого не замечают, и неразменная монетка опять возвращается в родительский кошелек. Дети, если вы заснете в течение следующих пяти минут, вы получите что? Десять шекелей. Дети с визгом несутся в спальню. В опустевшей гостиной злые родители тихо катаются на Дане и сдавленно хохочут.

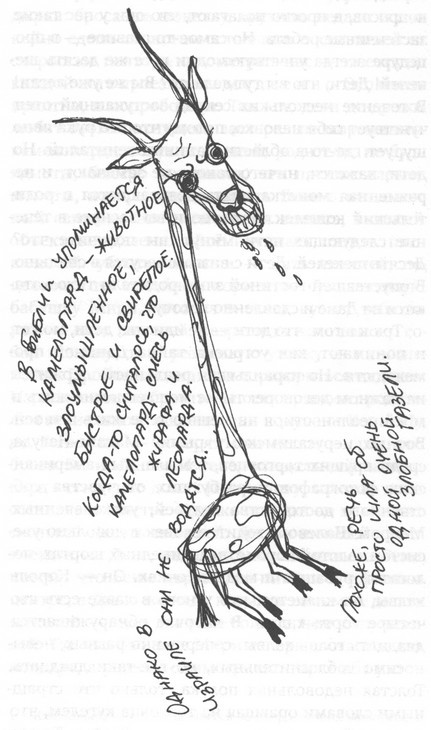

В Библии упоминается камелопард — животное злоумышленное, быстрое и свирепое. Когда-то считалось, что камелопард — смесь жирафа и леопарда. Однако, в Израиле они не водятся. Похоже, речь шла об одной очень злобной газели.

Трюк в том, что дети — не идиоты; дети, может, и понимают, как устроена тайна Даниной промежности. Но израильская реальность держится на важном договоре: ты не мешаешь мне жить в моей реальности, я не мешаю тебе жить в твоей. Вот по иерусалимскому рынку Махане-Йегуда, среди орущих торговцев, взмыленных американских фотографов и разбухших от чувства собственного достоинства голубей, увековеченных Меиром Шалевом, ходит человек в довольно увесистой золотой короне, велосипедных шортах, полосатой рубашке и модных очках. Он — Король халвы, он клянется, что у него в лавке есть сто четыре сорта халвы. В лавочке обнаруживается двадцать голов халвы: совершенно разных, невыносимо соблазнительных, но все-таки двадцать. Толстая недовольная полька, только что страшными словами оравшая на торговца кугелем, что это такой же кугель, как она — Юлиан Тувим, теперь требует от Короля халвы объяснить ей, где тут сто четыре сорта. «Маменька, — говорит Король халвы, — так ведь она же кубиками — одна халва, крошкой — другая халва, с куска кусать — третья халва». «Это шестьдесят», — строго подсчитывает пожилая полька, в реальности (в какой-то реальности) профессор филологии на кафедре истории идиша в Иерусалимском университете. «С медом — четыре, с шоколадным соусом — пять», — невозмутимо говорит Король халвы. «Это только сто», — недовольно возражает профессорша. «А четыре я лично для себя берегу», — с достоинством подытоживает Король халвы. Хлоп! — тема закрыта, вопросов нет.

И правильно — израильтянину ничего нельзя доказать, если он сам этого не захочет: у него израильская изобретательность, и в его личной реальности причинно-следственные связи могут быть устроены совсем не так, как в твоей. Вот в Тель-Авиве на богемной улице Шенкин крошечного роста рыжеволосая красавица на крайних сроках беременности выбирает себе свадебное платье. Вокруг нее бегают мама, сестра, лучшая подруга и продавщица уникальной разновидности, встречающейся только в Израиле: она не камелопард Даня, деньги для нее — тьфу, она хочет, чтобы покупателю было счастье. Особенно, понятно, чтобы было счастье невесте на сносях. Ей все хотят счастья, этой невесте, потому что с ее интересным характером счастье бы ей очень, очень пригодилось. Невеста рыдает, отбрасывая платья одно за другим. Платья падают на пол с каменным стуком. «Я в этом толстая! — кричит невеста. — Я в этом толстая!..»

При этом никакая изобретательность в мире не умеет эксплуатировать реальность так, как это делает израильская изобретательность. Каждый гвоздь идет в дело, каждое лыко — в строку. Приходишь на ежегодный фестиваль в Хуцот а-йоцер — уникальное иерусалимское пространство, заполненное художественными магазинами и мастерскими. Каждый год ты на этот фестиваль приходишь, и каждый год там стоит у самого входа чувак, торгующий хлипкими деревянными дудочками. Дудочки умеют издавать довольно невзрачное чириканье. Каждый год ты приходишь, и каждый год там есть эти дудочки, и каждый год они стоят три шекеля. И в этом году приходишь — есть дудочки! И табличка: «Twitter — 15 shekels». И толпа стоит, заводит себе твиттер.

Или, скажем, ездит вечерами по Кфар-Сабе мужик с отличным таким велосипедом, явно собранным из трупов других велосипедов и одушевленным этого самого мужика горячим любящим дыханьем. Вместо руля — еще одна пара педалей. Сначала ты думаешь, что это для красоты. А потом мужик доезжает до фонаря — и видишь, что на этом руле черная собачка сидит и тоже лапками педали крутит. И не знаешь даже, что сказать. И думаешь: «Где-то у мужика в спине точно есть дырка, куда собачка пять шекелей бросает перед выходом из дома. Или десять».

Или, например, видишь на блошином рынке в старом Яффо группу рачительных американских туристов, осторожно заглядывающих в сложенную из фанеры лавочку, тускло поблескивающую чьими-то заблудившимися сокровищами. «У нас потрясающие цены, потрясающие! — с нажимом клянется зазывала. — Знаете, какие у нас цены? От одного шекеля!» «От одного шекеля?» — ахают туристы. «Да, от одного шекеля!» — «А что есть за шекель?» — «За шекель все кончилось». Не думала же ты, реальность, что сможешь укусить израильского изобретателя за язык? Нет, она не думала. Она уже давно не знает, что думать. Она смирилась.

Если бы не израильская изобретательность, израильские отношения с реальностью очень походили бы на русское «авось». Израильтяне привыкли быть готовыми ко всему и по мелочам не парятся. Однако русское «авось» предполагает, что кривая сама как-нибудь вывезет тебя из очередной переделки, а израильское «авось» — деятельное: оно не ищет решений, зато ищет способ расцветить эту самую кривую. Украсить ее каким-нибудь бантиком.

Вот через шоссе у больницы «Левинсон» в Раанане переезжают две инвалидные коляски, в каждой сидит огромный суровый человек начальственного вида. На обоих начальственных людях веселенькие больничные ночные рубашки, завязанные на спине веревочками. Кроме рубашек — носки и кроссовки. Больше ничего. Весело болтаются из стороны в сторону притороченные к креслам капельницы. Под полное эмоций бибиканье водителей непреклонные пациенты в колясках продолжают свой путь: они едут на другую сторону шоссе за шоколадками. Следом за ними, лавируя среди машин, несутся длинными прыжками три санитара: «Йони! Эли! Йони, №;%;%!» Переглянувшись, оба колясочника останавливаются. Оба они — генералы ВВС, они не привыкли, чтобы младшие по званию так себя вели. Они дают санитарам сократить дистанцию. Один генерал берет за руку белого от ужаса и сияющего от пота санитара и ласково говорит ему: «Орен, не надо так быстро бегать. Тебе вредно так быстро бегать. У меня же вот тут (легонько хлопает себя по левой стороне груди) кардиостимулятор. Ты купи себе какой-нибудь пульт от старого телевизора и принеси мне, у меня племянник в MAMPAМе[6], он тебе его за две минуты перепаяет. Если я тебе нужен, ты только кнопку нажми — и у меня вот здесь сразу тук-тук-тук, тук-тук-тук. Не бегай по жаре, Орен, — ты еще, чего доброго, в больницу попадешь». После этого генералы разворачиваются и продолжают свой непреклонный путь к шоколадкам. Сияет солнце, гудят автомобили, и если Орен продолжит вот так стоять посреди трассы с разинутым ртом, он попадет в больницу гораздо раньше, чем генералы вернутся.