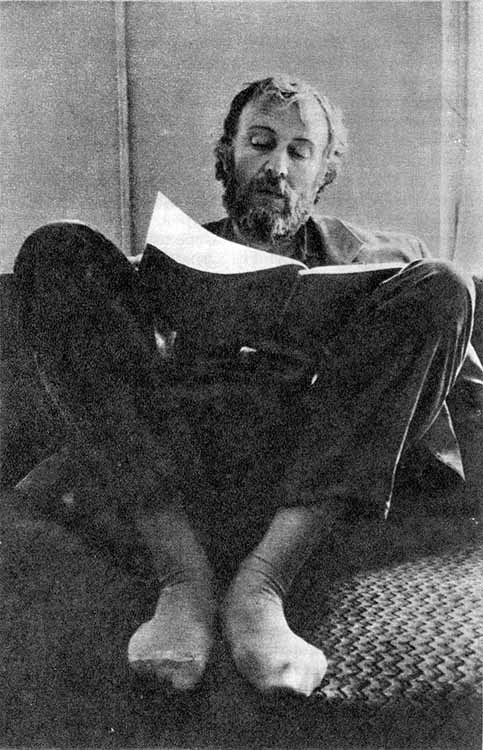

Актер на репетиции - Страница 6

Перед съемкой

То, что дядя Ваня сам не свой, настолько очевидно, что вежливое нежелание окружающих заметить серьезность его состояния кажется просто-напросто жестоким. Однако режиссер именно на этом эпизод и строит: каждый так занят собой, что на другого души не остается. У Сони ее вечная мука — доктор. Елена Андреевна воспринимает Войницкого сквозь призму его обременительной любви к ней. Про Марию Васильевну и говорить нечего: «на уме у нее одно — Серебряков и „вечные проблемы“», к сыну она слепа и глуха. Только один Астров, кажется, начинает понимать, что дядя Ваня — на пределе, однако и Астров на этот раз в своем. Близость Елены Андреевны тревожит его все сильней и сильней. Когда эпизод пойдет дальше, он будет строиться так, что и у Елены Андреевны появится интерес к доктору, и дядя Ваня заметит это, однако и того, с чем он в эпизод приходит, достаточно, чтобы Войницкий почувствовал себя ненужным и одиноким.

Когда фильм появился на экране, один из критиков заметил, что режиссер излишне жесток к дяде Ване и что жестокость эта бьет, что называется, по своим. Что ж! Мысль о слабости Войницкого, даже о жалкости его у Кончаловского, пожалуй, была, и, окажись на месте Смоктуновского иной исполнитель, герой сильно бы потерял. А сейчас, что ни происходит, все в его пользу, хотя и не на его пользу. Однако кто сказал, что побеждает лучший? Здесь победитель Серебряков, а Иван Петрович бывает и слаб, и нервен, и откровенно несчастен. Доктор и Соня мужественней, но опять же — что из того? Это разница характеров — душевное же, нравственное «вещество» их одно, и Смоктуновский это доказывает.

В скобках добавим — и хочет доказать.

Если брать в теории, в рассуждении, то дядя Ваня видится актеру и чистым, и гордым, и достойным всяческого уважения. Он сено косит, он работает, он честно ест свой хлеб. Смоктуновский говорит еще, что его герой — светлая личность, и, хотя мы только что слышали, как дядя Ваня зло смеялся над этой характеристикой, мысль о расхождении с Чеховым в голову не пришла. Право Войницкого думать о себе строго, а наше право — воздать ему по заслугам, присчитывая к ним и эту его способность судить о себе мужественно и трезво. И еще одно, что кажется исполнителю чрезвычайно важным и что он держит в уме, как бы ситуация ни сложилась. Дядя Ваня не из тех натур, что идут навстречу несчастью, ждут его. Напротив, он всеми силами хочет убежать от него, быть покойным, только жизнь складывается так, что убежать не удается. А сам по себе он вовсе не нытик, не несчастненький. «И вообще, — Смоктуновский говорит это, вдруг рассердившись, — я не люблю играть слабых людей».

Так же как в словах Бондарчука о колесе жизни Астрова, которое внезапно и круто повернулось, так и в утверждении Смоктуновского, что дядя Ваня — сильный человек и что слабых людей он, Смоктуновский, играть не любит, — все не только интересно, любопытно, но и дает возможность понять замысел. В рассуждениях этих важно и другое — они подводят к разгадке того, что всегда случается в созданиях людей талантливых. Вычисляя по логике, причем по той логике, которая была актерами же предложена, мог ли, должен ли был Астров в финале заплакать? А дядя Ваня? Его растерянность и его нервность отнюдь не возвышенны, но именно тогда, когда поражение его вроде бы очевидно, к нему, а через него к вам приходит «второе дыхание». Приходит мысль об особом складе чеховских героев, мысль о том, что, как бы они ни были в себе, жизнь для них их личной судьбой не исчерпывается, только их несчастьями не меряется, на них не кончается. Она видится им во времени, в протяженности, в связи с другими, им подобными. Это их чувство и рассудочно и естественно — вернее, вначале естественно, а потом осмысливается, обговаривается, словесно утверждается — у тех, кто склонен утверждать. У тех же, кто не склонен, — в них оно существует, как данность. «Люди не помянут, зато бог помянет», — старая женщина говорит это просто, как нечто само собой разумеющееся, без чего и существовать невозможно. Обязательно помянут, обязательно вспомнят — как же иначе?

Передаст актер эту данность — передаст он едва ли не главное в драматургии Чехова, не передаст — может сыграть и сильно и прекрасно, но иное и для иного.

Держа в подсознании «светлого человека», строя режиссерский план, по которому Соня, Астров, Войницкий, Вафля, няня Марина трактуются как люди несомненно и безупречно порядочные, Кончаловский и исполнители могли позволить себе не думать об ограничительных рамках. «Роль надо обговаривать. Надо, чтобы мысли героя были пережиты, а потом пойдет свое» (из беседы со Смоктуновским).

Скандал, на который идет дядя Ваня, — это и есть свое. И реакция окружающих подсказана тем же. Все словно сговорились не замечать его странностей — бестактных нападок на профессора, несдержанности с матерью. Но он грубит, а она великодушна и снисходительна: «Прости, Жан …я тебя совершенно не узнаю…» (Сказала — и обиделась, даже, кажется, встала из-за стола, но потом опять села — мол, что с него сейчас возьмешь…) Смоктуновскому такая реакция партнеров помогает чрезвычайно, помогает физически ощутить стыдную неловкость оттого, что он так явно себя выдает.

Эта неловкость и причина неловкости актеру существенны. На одной из репетиций он говорит: «А что, если после скандала я начну чай пить? Все ведь собрались у самовара, чашки налиты…» Говорит, пробует, а потом сам отказывается: «Нет, вдруг поймут, что мне не по себе оттого, что я один пью». Так возникает пауза — дядя Ваня сидит тихо, молча, ни на кого не глядя, нервно перебирая металлические шарики. И именно от этой томительной паузы, от тишины — в чаепитии все растворилось бы, сошло на нет — становится ясно, что дядя Ваня перешагнул рубеж.

Террасу снимают еще несколько дней, снимают, уточняя, но не изменяя главного — состояние действующих лиц. И тут — два слова о режиссере, потому что невольно получается в наших записях так, что он куда-то отодвигается, будто его и нет вовсе, будто это не он, а кто-то другой ведет действие, строит его, определяет задачи актеров. А между тем Андрон Михалков-Кончаловский твердо держит в своих руках все нити — твердо держит и направляет, как правило, по-своему, хотя к желаниям исполнителей внимателен и уважителен чрезвычайно. Именно в силу этого тут возможны и пространные разговоры и конфликты — режиссер прекрасно понимает, что без талантливых сотоварищей Чехова сколько-нибудь толково не передать.

Однако в пристрастии и доверии Михалкова-Кончаловского к актерам угадывается и нечто иное, не только с Чеховым связанное. Его художественное мышление по природе своей чувственно и конкретно: жизненные проблемы познаются им через житейские судьбы, и исполнитель в его фильмах фигура, как правило, первостепенная. (В этом нас убеждают не только «Дядя Ваня», «Первый учитель», «Асино счастье», но и в чем-то противостоящий им опыт «Дворянского гнезда».)

На съемках «Дяди Вани» режиссер во всеоружии замысла, однако, когда картина будет снята, он не побоится сказать, что, начни он сначала, многое сделал бы по-другому. Впрочем, так бывает едва ли не с каждым, кто всерьез увлекается Чеховым: хочется ставить все его вещи одну за другой, подряд, и причем не для того, чтобы разгадать особенности стиля, приема, которые так увлекают вначале. В процессе работы выясняется, что это не так уж важно, что гораздо важнее другое, о чем, хочешь не хочешь, но заставляет задуматься Чехов. Думаешь о человеческой судьбе — своей собственной в том числе.

Парадоксально (и это тоже от Чехова), что, стремясь ответить на многое, на общее, волнуются тем не менее по мелочам. Снимая террасу, долго, например, спорят о том, мог ли Астров, приглашая Елену Андреевну к себе в лесничество, ни с того ни с сего взять ее за руку? Режиссер полагает, что мог: если увлечешься — а интерес Астрова очевиден, — то почему не взять за руку? Какое тут нарушение приличий, о которых так хлопочет Смоктуновский? Тот же остается при своем и горячо приводит множество резонов — любопытно, что все они скорее от дяди Вани и его отношения к Елене Андреевне, нежели от самого Смоктуновского.